2. 国家药典委员会, 北京 100061

2. Chinese Pharmacopoeia Commission, Beijing 100061, China

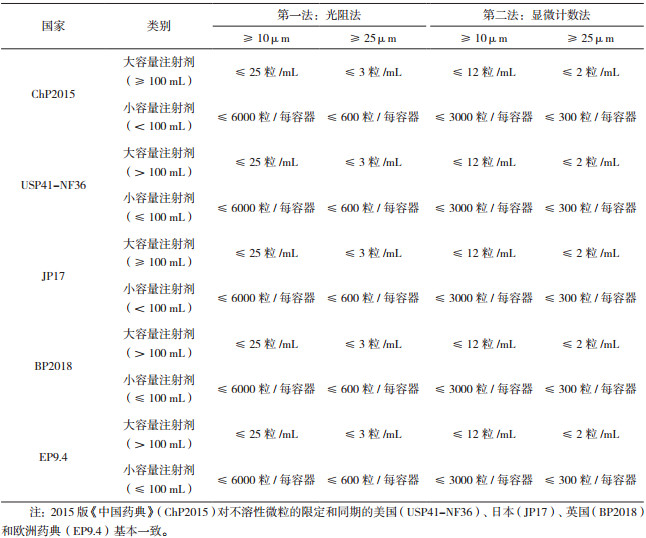

各种类型的药品,包括某些新技术药品如脂质体药物、纳米药物、单克隆抗体药物等均不可避免的存在颗粒异物的问题。颗粒异物可来源于药品的全生命周期,从原辅材料,到制备、运输、使用过程中都有可能引入颗粒异物。颗粒异物不属于药品的有效成分,进入人体势必对健康产生不同程度的影响。其中输液产品直接进入血管,对人体健康的影响更为明显。近年来,随着输液在临床日益广泛的使用,相关的安全性问题也受到社会各界越来越广泛的关注。2016年《国家药品不良反应监测年度报告》显示,静脉注射给药发生不良反应/事件报告占总数的59.7%[1]。输液中的颗粒异物之一就是不溶性微粒,它广泛存在于输液产品中,是导致静脉注射给药不良反应/事件的重要因素。输液中的不溶性微粒是指不溶于输液中的肉眼看不见的非代谢性的颗粒杂质,粒径通常小于50μm,一旦进入人体就能够对人体产生近期或远期的危害。我国和美国、日本、英国、欧洲的药典对注射剂中的不溶性微粒均规定了检测和限定标准。自2010年起,《中国药典》2010版对微粒的限定与美国药典(USP32)、日本药局方(JP15)、英国药典(BP2008)、欧洲药典(EP6.0)已基本保持一致[2]。2015版《中国药典》和同期各国药典对输液中不溶性微粒的限定标准见表 1。目前国内有关注射剂中不溶性微粒的研究均显示,注射剂成品的检测结果基本符合药典规定,但是,在复配后大多出现了微粒增多甚至超出药典标准的现象[3]。为进一步提高临床用药安全性,国家药典委员会组织开展了基础输液中不溶性微粒及相关因素的研究,本文对国内外有关输液中不溶性微粒对人体危害的报道进行了全面梳理和系统阐述。

|

|

表 1 各国药典对输液中不溶性微粒的限定标准 |

检索到的文献包括临床报道、动物实验、人体研究试验、综述、实验室研究等,另外,参考了北京大学药学院张强组织完成的“输液中不溶性微粒的危害”文献调查报告[4],国外对输液中不溶性微粒危害的研究起步较早,早在上世纪四十年代就有研究者对微粒的危害及其在人体中的危害机理作了探讨[5]。国内外的随机对照试验数据都支持输液中的不溶性微粒所带来的危害,部分研究还对输液过滤器的效果进行了验证。

1.1 炎症反应输液的常见并发症之一就是输液后静脉炎,另外,还可以导致动脉炎。

秦殊等[6]通过对照试验观察向四组小鼠分别静脉注射不同浓度的直径为4~5μm的非代谢性物质,发现微粒物质可导致静脉内皮细胞发生组织特异性反应,机体有明显炎症损伤;另外,Gordon等[7]对头孢噻吩钠注射液的滤过残渣(微粒物质)的动物模型研究同样发现了滤过残渣可引起静脉内皮细胞发生组织特异性反应。岳大彪等[8]通过动物对照试验发现输注微粒组有明显的急性动脉炎并且出现肉芽肿,而Sarrut[9]在上世纪60年代也报告了一起25例婴儿因输液中带有棉花纤维而引起肺动脉炎的事件。Deluca等[10]通过研究指出输液中的微粒是导致静脉炎发生的根本原因,Rusmin等[11]则认为细菌感染并不是产生静脉炎的原因,而输液中的微粒多少与静脉炎的发生有关。

间接试验证据也有很多。赵长英等[12]对精密过滤热塑性弹性体(TPE)输液器联合静脉留置针预防红霉素所致静脉炎效果进行了临床对照试验,观察表明,试验组静脉炎的发生明显低于对照组。赵震等[13]针对手术室精密过滤输液器在预防静脉炎中的作用进行了随机对照试验,通过大量的研究数据表明试验组静脉炎的发生率和严重程度远低于对照组(P<0.05)。尤福平等[14]也对精密过滤输液器防范输液微粒的效果进行了观察,作者认为微粒与静脉炎有直接的关系,微粒进入血液循环导致血管内皮损伤,从而导致管壁不光滑,粘附血小板,最终导致血栓和组织缺氧,而产生水肿等炎症反应。夏鸳鸯等[15]通过临床试验数据统计结果表明精密过滤输液器可防止药液中的不溶性微粒进入人体,减少微粒对血管壁的损伤,降低静脉炎的发生率,这也间接说明了不溶性微粒可导致静脉炎。国外学者Hyemin等[16]通过Meta-分析系统评价了终端滤器降低输液静脉炎发生率的积极作用,从侧面证明了输液中的微粒可导致静脉炎。Stephanie等[17]在1997年和2000年分别开展的对终端滤器的研究同样从侧面证明了这一点。

研究均通过案例报道、动物实验、人体试验直接或者间接地说明了输液微粒存在明显危害,可导致静脉炎以及动脉炎等各种炎症反应。

1.2 肉芽肿肉芽肿是机体的一种增生反应。输液中不溶性微粒特别是纤维,容易刺激组织增生形成肉芽肿,它可发生在肺脏、脾脏、脑、心脏、肝脏、肾脏等部位。少数肉芽肿对机体影响不大,但大量肉芽肿的发生可直接干扰这些重要脏器的机能,甚至危及生命。

岳大彪等[8]于2007年通过动物对照试验研究1μm滤纸纤维对家兔的影响,发现输注纤维组有明显的肉芽肿。Puntis等[18]报道在长期接受静脉注射营养物质后,一名12个月大的婴儿死于肺动脉高压和肺肉芽肿性动脉炎。随后,为了研究肠外营养液中的微粒与肺肉芽肿的关系,作者对一系列尸检结果做了一项综述,试验组为41名接受静脉营养的婴儿,对照组为没有接受静脉营养的32名死于婴儿猝死综合征的婴儿,结果发现2个死于肺肉芽肿性动脉炎的婴儿均在试验组,而对照组没有1个发现有类似症状, 这表明颗粒污染物和这种病变的发病机理相关。Sarrut等[9]对一个患肠炎而死亡的刚出生25天的婴儿进行了尸检,婴儿在治疗后期曾输液2700 mL,尸检发现其肺部有肉芽肿,并且每个肉芽肿里都包含有纤维。Wingding等[19]则提出,微粒的空间构型决定了微粒在血管壁上的粘着性和早期形成肉芽肿及产生静脉炎。这些研究均通过案例报道、动物实验、人体研究证明了输液中的不溶性微粒可导致肉芽肿。

1.3 血管栓塞不溶性微粒破坏血管壁,导致血管壁不光滑,容易粘附血小板,最终形成血栓,可导致多种并发症,如组织坏死、肺损伤(如肺水肿、肺动脉压升高、肺纤维化、肺梗塞)和其他脏器损伤、血栓脱落游走到大脑部位而导致的脑梗塞等;另外,微粒也可直接堵塞毛细血管造成相应并发症。

尤福平等[14]对精密过滤输液器防范输液微粒效果进行了对照试验,作者对结果进行了讨论,认为微粒短时间进入静脉,引起血管内皮损伤,从而导致管壁不光滑,引起血小板的粘附,最终造成血栓,引起一系列栓塞症状,Danschutter等[20]专门研究了2000-2004年间的儿童深静脉血栓,研究者在不同时间间隔对不同种类的管材进行了监测,还对医院的临床数据库进行了调查,最后证实静脉注射管的降解导致有碎片微粒通过静脉进入人体,从而诱导导管相关深静脉血栓的形成,这也提示相关医疗人员应该重视来自输液材料的不溶性微粒并采取措施。研究均通过临床研究和实验室研究证明了输液中的不溶性微粒可导致血管栓塞。

1.4 热原反应热原反应临床表现为高热、出汗、昏晕、呕吐等症状,高热时体温可达40℃,严重者甚至可休克。1994年李亚林[21]分析了1例输液中不溶性微粒污染导致热原反应的报告,对照试验显示是由于碘酒中的碘和碘化钾进入药液形成不溶性微粒晶体而导致的该患者的热原反应。叶宜祥等[22]统计了安徽省蚌埠医学院附属医院1992年发生的35人次的热原反应,通过鲎试法检验内毒素均为阴性,最后证明引起热原反应的原因是输液中的微粒。两项研究均表明输液中的不溶性微粒能够导致热原反应。

1.5 肿瘤与癌症在致癌作用方面的报道主要来自于上世纪八十年代张静宇的一篇综述[23],综述显示目前相关的人体临床观察比较少见,只有部分动物试验的结果。

综述指出,有多个试验证明了石棉纤维和多种金属,如铍、镍、钛、铬、铁等可导致肿瘤和癌症。动物试验发现,给大白鼠注射含有各种石棉纤维的注射液后,注射部位及沿引流的淋巴管可发生肿瘤,胸膜和腹膜则出现了间皮瘤。另外有人报道,石棉纤维可导致肺纤维化和癌症。有1项研究通过动物试验证明了金属可导致各种癌症,金属可能来源于生产过程中的机器磨损。

关于引起肿瘤和癌症的微粒的粒径,综述指出,静脉中7~12μm的微粒可引起致癌性反应。1976年Groves对微粒的致癌机制作了说明:大小两种微粒可引起的两种类型的增生反应,长于40μm的纤维的作用取决于停留的部位,主要刺激间质,短于20μm的纤维只刺激单核细胞。以上研究均表明输液中不溶性微粒可导致肿瘤与癌症。

1.6 其他危害相关文献提到了输液中不溶性微粒的其他危害,包括肺动脉压升高、全身炎症反应综合征(SIRS)、脓毒病综合征、器官衰竭和其他血管物理方面的改变、血浆生化水平的改变、不可逆的病理性改变等。

Jack等[24]报道了一个多中心、随机、可控的临床试验,研究证明终端滤器可防止重症患者产生严重的并发症,包括全身炎症反应综合征(SIRS)、脓毒病综合征、器官衰竭和血栓症等,其从侧面证明了输液中微粒对人体有害,在危重患者身上可导致这些严重的并发症。涂文婷等[25]将三组经不同孔径滤器过滤的溶液,注入随机分组的家兔体内以探讨长期静脉输液微粒栓塞对家兔肺血管超微结构和血浆ET和NO水平的影响, 研究表明,兔肺小动脉壁、毛细血管数量发生较明显改变,血浆中ET-1和NO水平出现暂时性上升,其变化程度与微粒数量和粒径有一定关系。杨丽丽等[26]通过家兔试验研究了静脉注射微粒对家兔血浆血栓烷A2(TXA2)、6-酮基-PGF1a及肺动脉压的影响,发现TXA2和6-酮基-PGF1a均有变化,肺动脉压变化呈先高后低现象。涂文婷等[27]对输液微粒对家兔肺动脉压影响也进行了研究,发现3~10μm的微粒可引起肺损害,不同粒径的输液微粒都可引起急性肺动脉压升高,其升高程度、持续时间与微粒数有一定关系。以上三项研究说明了输液微粒能够导致肺动脉压的升高,还能够导致血管的物理方面和血浆中的生化方面的改变。高飞絮等[28-29]通过动物试验研究结果表明微粒可造成不可逆的病理性改变,少量微粒输液对机体无明显影响,一般适量微粒输液在短期会有一定影响,其生化改变随时间延长可恢复,但当输入微粒量较大时的病理性改变是不可逆的,而且在观察期内一些生化改变仍保持持续高水平。李玉平等[30]则通过对照试验发现精密过滤输液器组无输液反应发生,而一次性输液组发生了15例输液反应,这说明输液微粒易引起输液反应。研究均通过动物试验、临床试验等从正面或侧面证明了输液微粒对人体的其他危害。

2 小结 2.1 输液中不溶性微粒的危害输液中不溶性微粒可引起:静脉炎、肉芽肿、血管栓塞、热原反应;还可能导致肺动脉压升高、全身炎症反应综合征(SIRS)、脓毒病综合征、器官衰竭和其他血管物理方面的改变、血浆生化水平的改变、不可逆的病理性改变等;部分动物试验的结果证明输液中不溶性微粒还会导致肿瘤和癌症。

本文部分引用的文献由于年代久远,只查到了摘要,虽然没有原文,但是根据摘要也获得了一些有价值的信息;此外,有一小部分研究样本量不足,只是观察了一个临床案例,结论可能不具有普适性。但是基于大量的研究证明,输液过程中不溶性微粒的危害十分明显。

2.2 展望根据文献报道,不同大小的不溶性微粒对人体造成的危害和造成危害的机理不尽相同,但均对人体有潜在危害,目前,世界各主要药典对10μm以下的不溶性微粒均没有相应的规定。另外,文献报道中不乏因临床使用过程中产生微粒对人体造成危害的案例,这恰是药品全生命周期管理的一个相对薄弱的环节。因此,国家药典委员会已着手在输液标准制修订工作中开展相应的体系性研究,通过大量试验数据的积累,制定科学合理的限度标准和制定包括输液在内的药品临床使用标准,从而提高输液产品质量,减少对人体可能产生的危害。

国家药典委员会对不溶性微粒的危害给予了足够的重视,指出不溶性微粒的控制应该成为质量控制的关键性指标。要加强输液产品全生命周期各个阶段的管理,不断完善和制定相关的标准与规范,严格防控来源于各个渠道的不溶性微粒,以提高临床输液的安全性,减少危害的发生。

| [1] |

国家食品药品监督管理总局. 国家药品不良反应监测年度报告(2016年)[R]. 北京: 国家食品药品监督管理总局, 2017.

|

| [2] |

王立江, 苏学军, 王文刚, 等. 注射液中不溶性微粒国家标准变革和微粒防控技术[J]. 河北医药, 2018, 40(4): 609-613. |

| [3] |

张强, 杨岸蒲, 尹雅杰, 等. 关于"输液中不溶性微粒的危害"的文献调查报告[R]. 北京大学药学院, 2016.

|

| [4] |

付文焕, 王斌, 施孝金. 注射剂中不溶性微粒相关研究现状及思考[J]. 上海医药, 2012, 33(21): 29-32. |

| [5] |

Brewer J H, Dunning J H F. An in vitro and in vivo Study of Glass Particles in Ampules[J]. Journal of the American Pharmaceutical Association, 1947, 36(10): 289-293. DOI:10.1002/jps.3030361002 |

| [6] |

秦殊, 王伟, 王江东. 静脉输液微粒引起小鼠产生炎症反应[J]. 医药论坛杂志, 2009, 30(18): 47-49. |

| [7] |

Gordon G Dorris, Brack A Bivins. Inflammatory PotentiaI of Foreign Particulates in Parenteral Drugs[J]. Anesthesia & Analgesia, 1977, 56(3): 422-427. |

| [8] |

岳大彪, 代喜国. 中药注射剂中不溶性微粒所致临床不良反应的研究[J]. 黑龙江中医药, 2007(6): 53-55. |

| [9] |

Sarrut S, Nezelof C. A Complication of Intravenous Therapy:Giant Cellular Macrophagic Pulmonary Arteritis[J]. La Presse médicale, 1960, 68: 375-377. |

| [10] |

PP Deluca, RP Rapp. Filtration and Infusion Phlebitis:A Double-Blind Prospective Clinical Study[J]. American Journal of Health-System Pharmacy, 1975, 32(10): 1001-1007. |

| [11] |

Rusmin S, DeLuca P P, Rapp R, et al. Microbial Assessment of a Clinical Investigation on Filtration and Infusion Phlebitis[J]. Bulletin of the Parenteral Drug Association, 1977, 31(1): 1-8. |

| [12] |

赵长英. 精密过滤TPE输液器联合静脉留置针预防红霉素所致静脉炎效果观察[J]. 黑龙江医药科学, 2013, 36(6): 102-103. |

| [13] |

赵震, 程瑛, 王伟, 等. 手术室精密过滤输液器预防输液性静脉炎效果观察[J]. 吉林医学, 2012, 33(35): 7797-7798. DOI:10.3969/j.issn.1004-0412.2012.35.154 |

| [14] |

尤福萍. 精密过滤输液器防范输液微粒的效果观察[J]. 内蒙古中医药, 2010, 29(14): 160. DOI:10.3969/j.issn.1006-0979.2010.14.186 |

| [15] |

夏鸳鸯. 应用精细过滤避光式输液器预防5-氟尿嘧啶化疗所致静脉炎的效果[J]. 解放军护理杂志, 2010, 27(22): 1715-1716. DOI:10.3969/j.issn.1008-9993.2010.22.014 |

| [16] |

Hyemin Ku, Jiyeon Kim, Sukhyun Kang, et al. Metaanalysis of Inline Filtration Effects on Post-Infusion Phlebitis Caused by Particulate Contamination of Intravenous Administration[J]. Journal of Pharmaceutical Investigation, 2010, 40(4): 225-230. DOI:10.4333/KPS.2010.40.4.225 |

| [17] |

Stephanie Chee, William Tan. Reducing Infusion Phlebitis in Singapore Hospitals Using Extended Life End-Line Filters[J]. Journal of Infusion Nursing, 2002, 25(2): 95-104. DOI:10.1097/00129804-200203000-00004 |

| [18] |

Puntis J W, Wilkins K M, Ball P A, et al. Hazards of Parenteral Treatment:Do Particles Count?[J]. Archives of disease in childhood, 1992, 67(12): 1475-1477. DOI:10.1136/adc.67.12.1475 |

| [19] |

Winding O, Holma B. Method for Determination and Element Analysis of Particulate Contamination in Injectable Solutions[J]. American journal of hospital pharmacy, 1976, 33(11): 1154-1159. |

| [20] |

Danschutter Dirk, Braet Filip, Van Gyseghem Elke, et al. Di-(2-ethylhexyl)Phthalate and Deep Venous Thrombosis in Children:A Clinical and Experimental Analysis[J]. PEDIATRICS, 2007, 119(3): e742-753. DOI:10.1542/peds.2006-2221 |

| [21] |

李亚林. 输液中不溶性微粒污染致热原反应1例报告[J]. 厂矿医学, 1994(3): 49-40. |

| [22] |

叶宜祥, 许善初. 加强医院药品质量管理的措施[J]. 中华医院管理杂志, 1995, 11(8): 500-501. |

| [23] |

张静宇, 孙世华, 于平, 等. 值得注意的输液微粒危害[J]. 中级医刊, 1983(1): 55-57+33. |

| [24] |

Jack Thomas, Boehne Martin, Brent Bernadette E, et al. In-Line Filtration Reduces Severe Complications and Length of Stay on Pediatric Intensive Care Unit:a Prospective, Randomized, Controlled Trial[J]. Intensive Care Medicine, 2012, 38(6): 1008-1016. DOI:10.1007/s00134-012-2539-7 |

| [25] |

涂文婷, 杨丽丽, 张琴辉, 等. 慢性微粒栓塞对兔肺血管超微结构及血浆ET、NO影响的研究[J]. 护士进修杂志, 2007, 22(8): 681-683. DOI:10.3969/j.issn.1002-6975.2007.08.004 |

| [26] |

杨丽丽, 涂文婷, 王良兴, 等. 静脉注射微粒对家兔血浆TXA_2、PGI_2及肺动脉压力影响的研究[J]. 中华急诊医学杂志, 2005, 14(3): 260-262. DOI:10.3760/j.issn:1671-0282.2005.03.027 |

| [27] |

涂文婷, 杨丽丽, 张琴辉, 等. 微小输液微粒对家兔肺动脉压影响的研究[J]. 中华护理杂志, 2004, 39(6): 54-55. |

| [28] |

高飞絮, 白希玲, 王江东, 等. 大输液中非代谢性杂质对小鼠的生化及病理影响[J]. 医药论坛杂志, 2006, 27(3): 8-9. |

| [29] |

高飞絮, 张国龙, 秦殊, 等. 输液微粒对机体影响的时量效应[J]. 中国煤炭工业医学杂志, 2006, 9(5): 508-510. DOI:10.3969/j.issn.1007-9564.2006.05.082 |

| [30] |

李玉平, 陈良珠, 周权英, 等. 精密过滤输液器减少输液反应的临床探讨[J]. 现代护理, 2005, 11(7): 533-534. DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-2907.2005.07.021 |

2018, Vol. 32

2018, Vol. 32