2. 军事科学院军事医学研究院, 北京 100039

2. Academy of Military Medicine, Academy of Military Science, Beijing 100039, China

随着我国经济的发展和人民生活水平的提高,我国彩妆市场快速发展。据统计,2015年中国彩妆市场的销售额已达到116亿元,每年持续快速增长[1]。彩妆产品也呈现多样化的趋势,产品已由脸部、唇部化妆品向眼部、指甲类化妆品扩展,染眉笔、染眉膏、染眉粉等染眉用途产品在彩妆市场的占有比例也在快速增长[2, 3]。与此同时,由于与“染发”产品仅存在一字之差,“染眉”用途产品的作用机理、安全性也越来越引起广泛关注。按照我国的化妆品法规,染发化妆品在我国属于特殊用途化妆品,实行审批管理。根据《化妆品卫生监督条例实施细则》第五十六条规定,染发化妆品是指具有改变头发颜色作用的化妆品[4],且使用后即时清洗不能恢复头发原有颜色[5]。染发化妆品主要包括氧化型和非氧化型产品。氧化型染发产品主要是染料前体(如对苯二胺)、偶联剂(如间苯二酚)与氧化剂(如过氧化氢)渗透进入头发皮质层和髓质层后,发生氧化反应、偶合和缩合反应,使头发颜色改变并且比较持久。非氧化型染发产品是分子量较小的染料(如硝基苯二胺类)渗透进入头发表皮层,部分进入皮质层,未发生化学反应,使头发改变颜色。我国对染发剂实行列表管理,且列表原料禁止用于染眉毛和眼睫毛[6]。染眉用途产品在我国属于非特殊用途化妆品,其主要功效成分为着色剂,作用机理多数为对眉毛或眉部肌肤的暂时性着色。考虑到染眉用途化妆品可能存在与染发化妆品相似的安全风险,本文对已上市染眉用途产品中着色剂的使用现状进行调研,对其作用机理和安全风险进行分析研究,有利于明晰产品的特征,为监管措施调整提供技术依据。

1 材料与方法 1.1 材料收集2014-2018年在食品药品监督管理部门备案的染眉用途化妆品346件,其中进口产品为72件,国产产品为274件。通过登录国家食品药品监管总局网站的公众查询和国产非特殊用途化妆品备案信息服务平台[7],调查2014-2018年备案的346件染眉用途产品中功效成分着色剂的添加情况,获得我国目前市场上染眉用途化妆品中着色剂的使用现状,从而从染眉用途化妆品配方分析我国市售染眉用途化妆品的安全性。

1.2 方法 1.2.1 数据库建立从国家食品药品监督管理总局网站“公众查询”“国产非特殊用途化妆品服务平台”中查询化妆品名称中含有“染眉”的346件产品的基本信息,并收集产品配方中的原料及使用的着色剂,在Microsoft Excel 2010中录入产品的基本信息(名称、备案编号、产地、品牌等)、配方原料及着色剂信息。

1.2.2 数据处理原则将进口染眉用途产品配方中使用目的标注为“着色剂”和国产染眉用途产品中使用的准用着色剂进行统计分析。

1.2.3 数据分析利用Microsoft Excel 2010软件对346件染眉用途产品的产地、品牌及着色剂的种类、复配、使用频率等进行统计分析,获得目前我国染眉用途产品中着色剂的使用情况及特点。

2 结果与分析 2.1 染眉用途产品基本情况共查询2014-2018年在食品药品监督管理部门备案的346件染眉用途化妆品,共146个化妆品品牌。进口产品共72件,24个品牌,产地涵盖韩国、法国、美国、日本、中国台湾。韩国进口产品数量最多,共35件,占进口产品的48.6%;共15个品牌,占进口产品品牌数量的62.5%。其次为法国进口产品17件,占23.6%;美国14件,占19.4%。国产产品共274件,122个品牌,生产地涵盖我国的广东、上海、浙江。其中产品数量最多的为我国广东省,共178件,占国产产品的65.0%。其次为我国上海产品80件,占29.2%,结果如表 1所示。

|

|

表 1 染眉用途产品基本情况 |

染眉用途产品形式多样,主要为染眉笔、染眉膏、染眉粉、染眉胶、染眉液。同一品牌的产品多以颜色系列产品为主,主要包括深棕色、浅棕色、红棕色、灰色等系列产品。我国市售的染眉用途产品以国产产品为主,占79.2%。虽然国产产品数量较多,但中小生产企业占多数,规模较小,企业的生产工艺、研发能力和人员素质等均有待提高[8]。

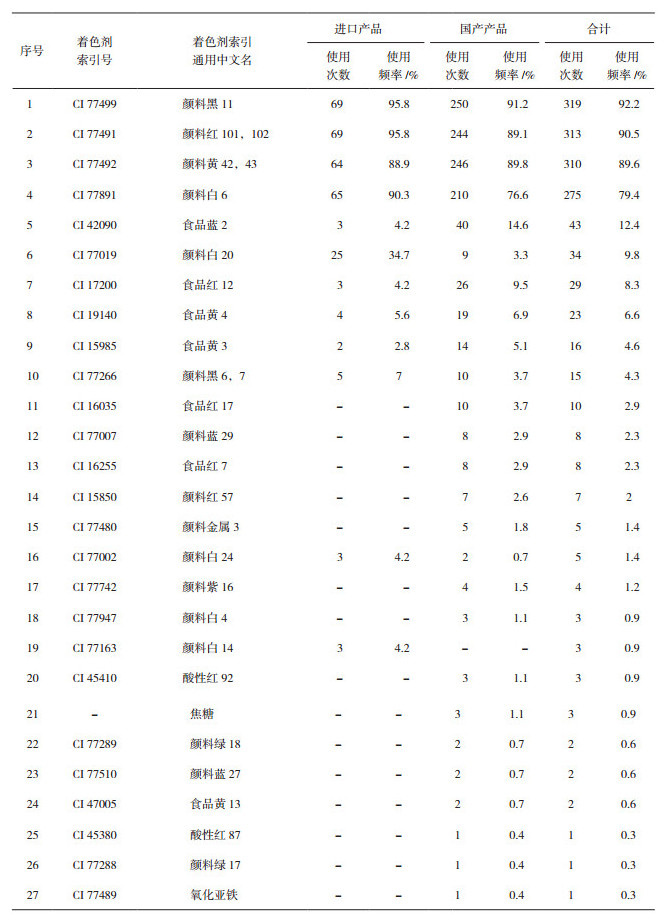

2.2 染眉用途产品中着色剂的种类染眉用途产品中使用的着色剂包括:CI 77499(颜料黑11)、CI 77491(颜料红101,102)、CI 77492(颜料黄42,43)、CI 77891(颜料白6)、CI 42090(食品蓝2)、CI 77019(颜料白20)等27种着色剂如表 3所示,占我国允许使用着色剂(157种)的17.2%。进口产品中含有12种着色剂;国产产品中含有27种着色剂。

|

|

表 3 染眉用途产品中着色剂的使用频率 |

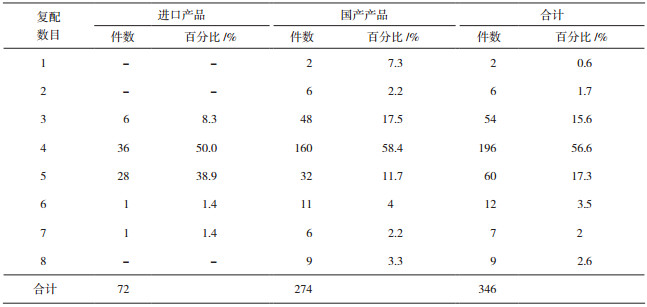

染眉用途产品以添加3~5种着色剂为主,添加4种着色剂的为196件,占56.6%;添加5种着色剂的为60件,占17.3%;添加3种着色剂的为54件,占15.6%。进口产品中添加4种着色剂的为36件,占50.0%;添加5种着色剂的为28件,占比38.9%。国产产品中添加4种着色剂的为160件,占58.4%;添加5种着色剂的为32件,占11.7%如表 2所示。

|

|

表 2 染眉用途产品中着色剂复配情况 |

染眉用途产品中以“CI 77491、CI 77492、CI 77499、CI 77891”4种着色剂的复配形式最为多见,共计148件,占42.8%。进口产品中添加着色剂最多的为韩国一款染眉笔,添加7种着色剂:CI 42090、CI 19140(食品黄4)、CI 17200(食品红12)、CI 77019、CI 77491、CI 77492、CI 77499。国产产品中有6个品牌9件产品添加8种着色剂,例如国产一件产品添加8种着色剂:CI 77266(颜料黑6,7)、CI 77491、CI 77492、CI 77499、CI 77891、CI 15985(食品黄3)、CI 17200、CI 42090。

2.4 染眉用途产品中着色剂使用频率CI 77499在染眉用途产品中使用频率最高,占92.2%;其次为CI 77491和CI 77492,分别占90.5%和89.6%,如表 3所示。进口产品与国产产品中着色剂的使用频率位于前10位的着色剂为:CI 77499、CI 77491、CI 77492、CI 77891、CI 42090、CI 77019、CI 17200、CI 19140、CI 15985、CI 77266。使用频率较高的为氧化铁的化合物,氧化铁在不同制备条件下可获得不同颜色,如黑色氧化铁(CI 77499)、红色氧化铁(CI 77491)和黄色氧化铁(CI 77492)。其次为白色颜料中遮盖能力最强的二氧化钛(CI 77891)。虽然染眉用途化妆品中着色剂种类已达27种,但使用频率较高的着色剂相对集中,多半着色剂的使用频率低于3.0%。

3 结论与讨论通过对2014-2018年备案的346件染眉用途化妆品配方进行分析,未发现染眉用途化妆品中含有《化妆品安全技术规范》(2015年版)规定的染发剂[6],也不含有染发化妆品常用的过氧化氢等成分。染眉用途化妆品中的主要功效成分为着色剂,考虑到多数合成着色剂来自煤焦油产物,可能具有光敏反应、生殖发育毒性、致癌性的潜在风险[9-11],中国、欧盟、美国等国家和地区对化妆品中着色剂原料进行列表管理[12]。我国《化妆品安全技术规范》(2015年版)制订了“化妆品准用着色剂”清单,共收录157种着色剂,并在“化妆品禁用组分”清单中收录部分色素[6],用于指导化妆品企业规范使用着色剂原料。

“化妆品准用着色剂”清单按照使用范围分成4类:1)用于各种化妆品;2)用于除眼部化妆品之外的其他化妆品;3)专用于不与粘膜接触的化妆品;4)专用于仅和皮肤暂时接触的化妆品[6]。在调研范围内的已备案染眉用途产品中,查询到的上述27种着色剂均为第1类着色剂,其中13种着色剂例如CI42090、CI 17200等有使用限量要求。因此,染眉用途化妆品与染发类化妆品配方不同,其使用的着色剂较为普遍且安全性较高。从安全风险的角度考虑,染眉用途化妆品按照目前的非特殊用途化妆品管理比较合理。

在调查研究的过程中,还发现有些染眉产品配方里使用了皮肤调理剂二羟丙酮。二羟丙酮未收录在欧盟和我国的着色剂清单中,收录于美国《联邦规章法典》第21篇第73节C部分的免于FDA认证的着色剂清单。《联邦规章法典》中规定二羟丙酮可用于外用产品,但不可用于眼睛周围(包括眉毛)[13]。研究发现,二羟丙酮能够导致人永生化角质形成细胞(HaCaT)和人黑色素瘤细胞(A375P)凋亡,细胞周期在G2/M期阻滞,导致HaCaT细胞DNA损伤;且二羟丙酮对TA100、TA102有致突变作用[14-15]。因此,有必要对含该成分的产品进行高度关注,尤其在不良反应监测中收集相关案例,必要时开展风险监测、风险评估工作,根据评估结果确定是否对我国化妆品技术法规进行相应的调整和修订。

在市售的彩妆产品中,也存在含有禁用组分(色素)的情况,可能是因为由于有的企业不熟悉法规中的原料使用要求,也有可能有的企业为节约成本,使用的着色剂原料纯度不够或被污染代入[16]。目前,《化妆品安全技术规范》(2015年版)仅规定了酸性黄36、颜料红53:1等5种禁用组分和CI 15985、CI 16035、CI 16035和CI45380等17种准用着色剂的检测方法,但不包括上述27种着色剂中的CI42090、CI 17200、CI19140等9种有使用限量要求的着色剂。建议监管部门尽快健全化妆品中禁用组分(色素)和有使用限量要求的准用着色剂的标准检测方法;持续关注国外对着色剂的使用、安全性评价及法规管理状况;并对准用着色剂表和禁用组分表进行动态调整,以保障消费者的化妆品使用安全情况下,促进行业发展。

| [1] |

彭颖. 化妆品巨头争食彩妆市场蛋糕[N]. 南方日报. 2016-12-21日(第B03). 消费周刊.

|

| [2] |

杨芳, 毕永贤. 彩妆在我国的发展趋势[J]. 日用化学品科学, 2015, 38(5): 14-19. |

| [3] |

王俊伟. 彩妆市场发展概况[J]. 日用化学品科学, 2014, 38(12): 6-10. |

| [4] |

原中华人民共和国卫生部. 卫生部令第13号化妆品卫生监督条例实施细则[S]. 1991.

|

| [5] |

国家食品药品监督管理总局. 关于炫彩发膜界定的复函[EB/OL]. (2018-4-14)[2018-7-15]. http://samr.cfda.gov.cn/WS01/CL0846/100896.html.

|

| [6] |

国家食品药品监督管理总局. 2015年第268号化妆品安全技术规范[S]. 2015.

|

| [7] |

国家食品药品监督管理总局. 化妆品公众查询[EB/OL]. (2018-4-14)[2018-7-15]. http://www.Sda.gov.cn/WS01/CL1028/.

|

| [8] |

李晓敏. 多方位视角提高化妆品生产企业质量与监管水平[J]. 日用化学品科学, 2013, 36(12): 39-42. |

| [9] |

李家玉, 王海斌, 林志华, 等. 合成色素的危害及其分析方法[J]. 中国园艺文摘, 2009(4): 165-178. |

| [10] |

丁成翔, 戴汉慧, 陈冬东. 六种着色剂毒性研究进展[J]. 检验检疫学刊, 2009, 19(2): 70-73. DOI:10.3969/j.issn.1674-5354.2009.02.026 |

| [11] |

Yan G, Lee HE, Lim KM, et al. Potentiation of Skin TSLP Production by a Cosmetic Colorant Leads to Aggravation of Dermatitis Symptoms[J]. Chem Biol Interact, 2018, 284(4): 41-47. |

| [12] |

中国食品药品检定研究院. 全球化妆品安全技术法规比对[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018: 25-30.

|

| [13] |

US Food and Drug Administration. Code of Federal Regulations[EB/OL]. (2018-4-14)[2018-7-15]. https://www.fda.gov/forindustry/coloradditives/coloradditiveinventories/ucm106626.

|

| [14] |

Petersen A B, Wulf H C, Gniadecki R, et al. Dihydroxyacetone, the Active Browning Ingredient in Sunless Tanning Lotions, Induces DNA Damage, Cell-cycle Block and Apoptosis Incultured HaCaT Eratinocytes[J]. Mutat Res, 2004, 560(2): 173-186. DOI:10.1016/j.mrgentox.2004.03.002 |

| [15] |

Smith K R, Granberry M, Tan M C B, et al. Dihydroxyacetone Induces G2/M Arrest and Apoptotic Cell Death in A375P Melanoma Cells[J]. Environ Toxicol, 2018, 33(3): 333-342. DOI:10.1002/tox.v33.3 |

| [16] |

任国杰, 孙稚菁, 王灵芝, 等. 彩妆中着色剂的使用情况研究[J]. 香料香精化妆品, 2017, 2(1): 42-45. DOI:10.3969/j.issn.1000-4475.2017.01.010 |

2018, Vol. 32

2018, Vol. 32