维生素K是肝脏合成凝血酶原(凝血因子Ⅱ)和其他凝血因子(凝血因子Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ以及蛋白C、蛋白S),以及蛋白发挥作用必需的辅助因子[1]。维生素K1是一种脂溶性维生素;目前,维生素K1剂型有注射液和片剂两种。临床常用的是维生素K1注射液,主要用于维生素K缺乏引起Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ凝血因子合成障碍或异常而致的出血,香豆素类、水杨酸钠等所致的低凝血酶原血症和新生儿出血,以及长期应用广谱抗生素所致的体内维生素K缺乏[2]。

维生素K1注射液临床应用较广泛,有关其引起的不良反应有不少报道。早在2011年,国家食品药品监督管理总局(CFDA)通报称“警惕维生素K1注射液的严重过敏反应”,发生严重不良反应病例的用药途径主要为静脉给药(占95.3%)[3];现临床使用的维生素K1注射液说明书已增加了黑框警告。据文献报道,维生素K1经静脉途径给药的不良反应发生率为1.9%,多为静脉用药后引起的全身反应[4]。但该药引起的皮肤反应在国内少有报道,特别是对其机理及治疗未尽详细。本文通过报道一例产妇肌注维生素K1注射液后引起皮肤反应的成功治疗,并对相关文献的报道进行回顾性分析。

1 病例资料患者,女,30岁,4月19-28日在外院产科住院,4月20日上午行子宫下段剖宫产术。患者入院前有轻度妊娠期肝内胆汁淤积症、乙肝病毒携带、脂肪肝病史,既往无药物过敏史。4月19-21日分别在其两侧臀部予肌肉注射维生素K1 10 mg qd(共3针),4月20日予静脉滴注缩宫素一次,4月20-22日分别在其两侧臀部肌注缩宫素10单位bid(共5针)。4月20日中午,患者主诉臀部皮肤有瘙痒感(肌注缩宫素前),医师查看其臀部皮肤干洁,考虑为过敏反应(具体未确定),予肌注异丙嗪25 mg一次;次日(4月21日)诉臀部皮肤仍有瘙痒,当天停用维生素K1,停药后患者诉瘙痒减轻,后面未作其他特殊处理。直至出院,患者未诉其他不适。住院期间总胆汁酸轻度升高(30 umol·L-1),其它检查未见异常。出院两天后(4月30日),患者臀部皮肤开始出现红点,约为花生粒大小,并逐渐增多。5月6日,患者自行外涂依沙吖啶后症状稍缓解。5月7日,患者因臀部皮疹就诊当地皮肤科,医嘱予地奈德乳膏与炉甘石洗剂外用,用药后瘙痒感减轻,但次日再次出现瘙痒加重、红点增多,皮疹处有淡黄色澄清的水样液体流出且量较多,患者主诉臀部皮疹痒、痛,表面有突出疙瘩,感觉烦躁,不能仰卧,难以入睡,再次用药未见好转。5月10日到我院门诊就诊时,可见患者右侧臀部约15 cm×15 cm大小皮损,左侧臀部约20 cm×20 cm大小皮损,皮肤颜色紫黑色,两侧皮损处中心有5 cm×6 cm皮肤溃破,大量淡黄色粘稠渗出液,边界清楚,主诉局部红、肿、热、痛、痒;查血常规、肝功能正常。

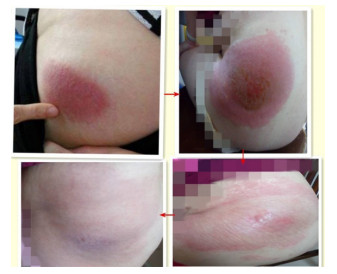

处理及预后:临床诊断为药物(维生素K1或缩宫素)引起的皮肤严重变态反应。因先后予抗过敏药(口服氯雷他定,外涂卤米松软膏、氧化锌、达锌油、炉甘石,肌注苯海拉明、维丁胶性钙)等对症治疗无效,5月14日始门诊换药护士尝试予烧伤伤口处理方法治疗,先用碘伏消毒伤口及周围组织,皮肤破损处敷聚维酮碘,周围外涂多磺酸粘多糖(喜辽妥),待涂药处稍干爽后外侧包一层康惠尔水胶体敷料(透明贴3533)。次日患者皮肤破溃处无渗出、周围皮肤颜色变淡,医嘱予每2~4日换药一次,经处理后病变部位逐渐变小。5月16日停用多磺酸粘多糖,5月26日停用聚维酮碘,改用蓝科肤宁;5月30日受损皮肤基本恢复正常,予加用凡士林润肤露。6月6日病变部位完全恢复(见图 1)。

|

图 1 皮肤反应处理的变化 |

此案例中,患者的病变部位同时使用了缩宫素与维生素K1注射液,经查阅相关资料[5-7],归纳两种药物不良反应的类型,结合患者用药时间的先后及临床表现,基本可排除缩宫素导致患者臀部皮肤病变的可能性。根据药品与不良反应之间的关联性判断原则[8],患者出现臀部皮肤病变与住院期间维生素K1注射液的使用符合4项判断条件:药物的使用与不良反应的出现存在合理的时间关系,该反应具有发生的理论和实验基础,停用维生素K1后皮肤瘙痒的症状有减轻,可以基本排除其它因素造成的可能。因此,本例药物不良反应属于“很可能”的关系。

2.2 维生素K1注射液致皮肤反应的特点据文献报道[9],维生素K1注射液导致皮肤反应的发生率较低,目前全世界仅有60余例报道;发病有一定潜伏期,皮疹位于注射处(手臂或臀部),皮疹迁延、难以消退,但皮疹的临床表现与形态各异。根据皮疹的特点,维生素K1注射液致皮肤反应分三型,即湿疹型、硬斑病样型和发疹性播散性斑疹型;其中湿疹型最为常见,其次为硬斑病样型,发疹性播散性斑丘疹型(或称“弥散性斑丘疹”)最为少见[1]。

湿疹型皮肤反应多见于成人,儿童也可发病,平均年龄为37岁(0~64岁),好发于女性(约占90%)。湿疹型皮肤反应多为维生素K1注射1~2周后在注射部位出现,肌肉注射多见,持续2~4周,数周或数月恢复[1];极少个例治疗后2~4月出现硬斑,症状持续数年[10]。湿疹型皮肤反应临床表现多样,如红斑、软或硬的斑块、荨麻疹、接触性皮炎等,典型皮疹为红色湿疹样斑块,触诊质硬,且局部皮肤温度高,部分病例斑块上可有小水疱;患者主诉自觉瘙痒[1]。硬皮样病变少见且较迟出现(1~2年或更长),伴或不伴有进展性炎症或湿疹样改变;常见硬皮样病变有四种情况:红斑,红色色素沉着,明显或退化的硬皮病[11]。发疹性播散性斑丘疹型罕见报道,其与维生素K使用的关系受到质疑[9]。

维生素K1注射液发生皮肤反应的病例多为首次用药,个别病例为再次用药才出现[11]。皮疹程度与用药总量或许无相关性,文献报道的用量少至10 mg,多则3650 mg[12]。

2.3 维生素K1注射液致皮肤反应的机制过去认为肝病为过敏因素之一,患者出现对维生素K的反应可能意味着潜在的肝脏疾病;但后来陆续报道了一部分无肝病史的病例。目前认为维生素K用药需求是造成该药不良反应多的一种假象,由于肝病患者用药几率大导致不良反应发生相应增多[1]。

皮肤试验和不同制剂的临床应用数据显示,维生素K1本身不会导致过敏,过敏反应是由辅料聚山梨酯80(吐温80)引起的[1]。聚山梨酯80毒性作用很强,在体内释放组胺,引起强烈的过敏反应,肌内注射可引起局部红肿和疼痛[13]。斑贴试验、皮内试验可以帮助诊断,注射前需排除是否有斑块的皮肤病史[14]。国外报道的病例一般均进行此两项试验,国内报道的病例大多仅进行皮内试验。报道病例的皮内试验结果均为阳性,多数呈典型的迟发性过敏反应,为注射部位迟发性浸润,提示为免疫反应所致;5.5%健康者皮内试验为阳性[9, 12]。斑贴试验结果大多为阴性,阳性结果见于不良反应发生两个月后[15]。仅个别病例同时给予辅料及制剂的皮肤试验,结果显示对辅料均为阴性[16]。个别厂家制剂因此取消使用聚山梨酯80作为增溶剂,但在我国未有该类制剂上市[9, 12]。

病理示表皮改变,包括海绵层水肿,伴或不伴表皮内囊泡;真皮血管周围单核细胞浸润、间有嗜酸性细胞[12],中性粒细胞浸润罕见,可能发展为血管周围单核细胞浸润的消失[10]。硬斑病样型可见真皮及皮下组织硬化、上皮结构变薄、皮肤附件减少,胶原蛋白束增多,伴有炎症进展的病理结果随时间有所改变[14]。目前国内病例未对病变部位开展组织学的研究。

结合文献报道的病理及皮肤试验结果,维生素K1注射液导致的皮肤反应考虑为迟发过敏反应,与剂量无关。目前认为,该类皮肤反应为非Ig E介导的过敏样反应(anaphylactoid reaction),属于Ⅳ型过敏反应,而不是非速发型反应(anaphylaxis)[9, 17]。西安交大[6, 9]采用动物模型做了深入的研究,进一步印证了维生素K1注射液导致的过敏反应是非Ig E介导的炎症因子释放,增溶剂吐温80所引起的可能性最大;动物实验(狗)证据显示辅料吐温80可激活补体,提高组胺的血浆水平。

2.4 维生素K1注射液致皮肤反应的治疗及愈后目前,对于维生素K1注射液致皮肤反应的治疗主要是对症治疗,临床大多予局部和全身使用皮质激素、抗组胺药治疗,但不是十分有效[16]。有文献报道用他克莫司软膏治疗有效[7]。药物治疗一般持续2周至半年,甚至更久;有研究认为这些皮肤反应有自愈性[18],局部红斑反应可在数周内缓解,但硬皮症会较迟甚至会有残留。本病例使用伤口护理结合药物治疗的方案,加强患处的保湿处理,取得了较好的效果,可作治疗参考。

2.5 维生素K1注射液的使用注意及建议2011年国家药品不良反应监测中心病例报告数据库数据显示[3],维生素K1注射液存在一定的安全隐患,临床中的一些不合理使用现象加大了维生素K1注射液临床使用的风险。临床使用中应严格掌握用药的适应证:仅用于预防和治疗维生素K缺乏引起的出血性疾病。

由于该药的不良反应考虑主要是辅料吐温80的问题,专家建议:需在患者治疗前评估含该成分药物的治疗史情况,有这类药物过敏史或哮喘病史、高龄、β-受体阻断剂用药史的患者,建议严密监测,可采用不含吐温80成分的维生素K1口服制剂或注射液;不建议常规预先用激素或抗过敏剂,因有效性未知[5]。国外注射液采用卵磷脂和胆汁酸作为辅料,这些辅料的过敏未见报道[2]。

维生素K1注射液易被酶和氧化剂破坏,对光敏感[1]。每次使用前应观察针剂的性状,注意避光保存;遇光颜色变深提示已氧化变质,不可使用,否则易发生不良反应。因静脉滴注者过敏性休克发生率可高达肌内注射者的5倍,注意给药速度和途径,尽量采用口服或肌注的给药途径[19]。

| [1] |

SweetmanSC. 马丁代尔药物大典[M]. 第37版. 北京: 化学工业出版社, 2013: 1895-1898.

|

| [2] |

国家药典委员会. 中国药典临床用药须知:化学药和生物制品卷[M]. 2015版. 北京: 中国医药科技出版社, 2017: 484-486.

|

| [3] |

国家食品药品监督管理总局. 药品不良反应信息通报(第43期)[EB/OL]. (2011-12-26)[2017-09-05]. http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0078/67960.html.

|

| [4] |

杨国辉, 雷招宝. 维生素K1注射液致过敏性休克45例分析[J]. 临床合理用药, 2009, 2(18): 47-48. DOI:10.3969/j.issn.1674-3296.2009.18.026 |

| [5] |

Riegert-Johnson DL, Volcheck GW. The Incidence of Anaphylaxis Following Intravenous Phytonadione(Vitamin K1):A 5-year Retrospective Review[J]. Annals of Allergy Asthma Immunology, 2002, 89(4): 400-406. DOI:10.1016/S1081-1206(10)62042-X |

| [6] |

Yan Ni Mi, Na NA Ping, Xue Xiao, et al. The Severe Adverse Reaction to Vitamin K1 Injection Is Anaphylactoid Rection but Not Anaphylaxis[J]. PLOS One, 2014, 9(3): 1-10. |

| [7] |

张江安, 于建斌. 注射维生素K1致湿疹型皮肤反应一例[J]. 中华皮肤科杂志, 2010, 43(4): 255. DOI:10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2010.04.012 |

| [8] |

卫生部. 药品不良反应报告和监测管理办法(第7号)[EB/OL]. (2004-03-04)[2017-09-05]. http://www.nhfpc.gov.cn/zwgkzt/wsbysj/200804/18336.shtml.

|

| [9] |

Gabrielle Lemlich, Michele Green, Robert PHelps, et al. Cutaneous Reactions to Vitamin K1 Injections[J]. Journal of The American Academy of Dermatology, 1993, 28(2): 345-347. DOI:10.1016/0190-9622(93)70051-T |

| [10] |

Tatiana Sousa MD, Lindsey Hunter BS, Matthew Petitt DO, et al. Letter:Localized Cutaneous Reaction to Intramuscular Vitamin K In APatient With Acute Fatty Liver of Pregnancy[J]. Dermatology Online Journal, 2010, 16(12): 16. |

| [11] |

Maria SilVia Guidetti, Colombina Vincenzi, Mauro Papi, et al. Sclerodermatous Skin Reaction After Vitamin K1 Injections[J]. Contact Dermatitis, 1994(31): 45-46. |

| [12] |

Deanna a Wong, Susanne Freeman. Cutaneous Allergic Reaction to Intramuscular Vitamin K1[J]. Australasian Journal of Dermatology, 1999, 40: 147-152. DOI:10.1046/j.1440-0960.1999.00348.x |

| [13] |

王辉. Vit K1注射液致过敏性休克1例报告[J]. 吉林医学, 2011, 32(6): 1246-1247. DOI:10.3969/j.issn.1004-0412.2011.06.173 |

| [14] |

Bryan K Pang, Vincent Munro, Steven Kossard. Pseudoscleroderma Secondary to Phytomenadione (Vitamin K1)Injections:Texier's Disease[J]. Australasian Journal of Dermatology, 1996, 37: 44-47. DOI:10.1111/ajd.1996.37.issue-1 |

| [15] |

Gimenez-Amau A.M., Toll A., Pujol R.M.. Immediate Cutaneous Hypersensitivity Response to Phytomenadione Induced by Vitamin K1 In Skin Diagnostic Procedure[J]. Contact Dermatitis, 2005(52): 284-294. |

| [16] |

Sabine Sommer, S.Mark Wilkinson, Daniel Peckham. Type Ⅳ Hypersensitivity to Vitamin K[J]. Contact Dermatitis, 2002, 46: 94-96. DOI:10.1034/j.1600-0536.2002.460206.x |

| [17] |

DL Riegert-Johnson, S Kumar, GW Volcheck. A Patient With Anaphylactoid Hypersensitivity to Intravenous Cyclosporine and Subcutaneous Phytonadione(Vitamin K1)[J]. Bone Marrow Transplant, 2001, 28(12): 1176-1177. DOI:10.1038/sj.bmt.1703305 |

| [18] |

Balato N, Cuccurullo FM, Patruno C, et al. Adverse Skin Reactions to Vitamin K1:Report of 2 Cases[J]. Contact Dermatitis, 1998, 38(6): 341-342. DOI:10.1111/cod.1998.38.issue-6 |

| [19] |

郑婕, 江警予. 静脉滴注维生素K1致过敏性休克死亡[J]. 药物不良反应杂志, 2011, 13(6): 385-386. DOI:10.3969/j.issn.1008-5734.2011.06.014 |

2018, Vol. 32

2018, Vol. 32