2. 郑州大学公共卫生学院, 郑州 450000

2. College of Public Health, Zhengzhou University, Zhengzhou 450000, China

随着移动互联网技术的发展,互联网药品销售行业,与其他行业类似,除B to B、B to C、C to C模式外,另一种面向消费者的药品零售线上线下(O to O)模式逐渐兴起[1]。早在2004、2005年,国家食品药品监督管理局发布《互联网药品信息服务管理办法》[2]《互联网药品交易服务审批暂行规定》[3],对我国的互联网药品行业进行了初步规范。但是,无论是传统电商,还是实体药店,通过互联网药品零售都出现了许多新情况,需要进一步规范。本文对药品零售的线上线下模式展开一些调研,寻找并发现可能存在的问题,提出完善互联网药品零售监管的建议,促使药品零售行业的健康发展。

1 线上线下(O to O)的定义“O to O”即“online to offline”的缩写,简言之,即“线上与线下相结合”。“O to O”的概念最初在2010年由美国创业家Alex Rampell提出,它以移动互联网为依托,利用手机等移动设备的客户端联系线上线下,涉及线上线下、移动支付、二维码营销等众多领域[4]。本文以目前我国“O to O”的主要商业形式“移动商城(App,英文Application的简称,指第二方应用程序[5])”和零售药品的“微信商城”作为研究对象。

2 我国药品“O to O”的发展现状笔者利用移动设备,对目前上线的药品类移动商城和微信商城的运营现状进行了调查。调查时间:2016年5月20日-2016年11月30日;调查工具:华为应用市场(版本7.2.1.304),微信Android (版本6.3.16-6.3.31),微信电脑版(版本1.5.0.0/2.0/2.1/2.3.0.93);检索关键词:“药”。

2.1 药品类移动商城笔者在应用市场搜索到34个药品类移动商户[6],其中不涉及大众用药的有7个,将余下的27个药品移动商户从平台资质、业务范围等几个方面做了考查。

27个移动商户平台均在主页面展示药品信息,但其中明确标注拥有《互联网药品信息服务资格证书》的只有2家,其中5个移动商户单纯提供医药信息交流和共享,不涉及药品交易。

22个提供药品交易的移动商户中,明确标注拥有《互联网药品交易服务资格证书》的有4家。27个移动商户开发主体中,传统网络科技公司开发的有17家,传统实体药房开发的有4家;配送形式方面,承诺自营线下送药服务的有13家,其余9家都照搬其他行业的在线零售模式,使用普通物流配送药品;药师服务方面,27家平台均显示可以进行在线用药咨询,其中8家平台承诺24 h在线服务,但只有1家可以兑现此承诺;服务区域方面,主要以北京、广州等一线城市和开发主体所在地为主,表示药品邮寄服务范围可全国覆盖的只有1家。

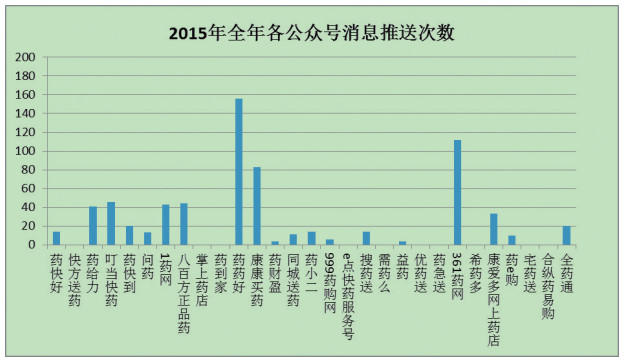

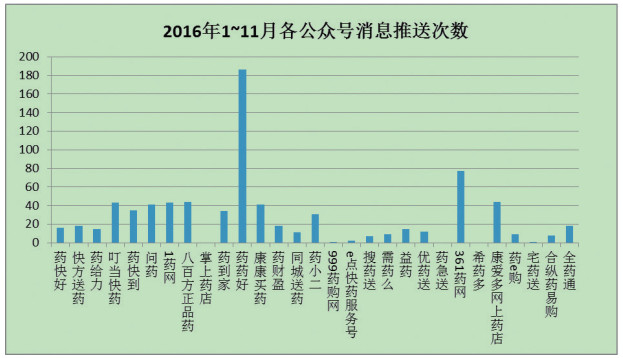

2.2 药品类微信商城在微信客户端,笔者按照热度选取了29个药品类公众号来研究。这些公众号以服务号为主,少数为订阅号。对两年内公众号的消息推送次数进行统计,结果见图 1、图 2。

|

图 1 2015全年各公众号消息推送次数 |

|

图 2 2016年1月-11月各公众号消息推送次数 注:“药易购”现已改名为“互联网健康平台”。 |

29个微信号主体对推送消息的关注程度差别较大。消息内容以产品推销、优惠资讯、知识普及为主。笔者对各微信号发送消息,得到的回复速度和质量参差不齐。29个公众号,有3个历史消息为零,属于“空号”;另有9个最近的历史消息推送于半年以前,预后“停更”。

3 当前药品“O to O”发展中存在的问题就药品移动商城和微信商城来看,“O to O”服务类型有咨询交流、同城送药、网购邮寄[7]等,市场活跃但混乱,问题比较严重。

3.1 药品“O to O”法规模糊关于互联网药品监管,现行法规依然是国家食品药品监督管理局于2004年和2005年发布的《互联网药品信息服务管理办法》《互联网药品交易服务审批暂行规定》。近10年都未出台相关法规,直至2013年10月29日,“关于加强互联网药品销售管理的通知[8]”发布,加强了网站资质、处方药网售、药品配送等相关工作。但是,针对新近出现的“O to O”模式更是没有约束条款。因为产品的特殊性和服务的专业性,“O to O”市场的花样将会越来越多,市场管理将越来越困难,对安全用药和人民群众健康水平的影响将会日益突出。

《药品经营质量管理规范》(总局令第28条)[9]第182条第二款规定,互联网销售药品的质量管理规定由食品药品监督管理总局另行规定。可是,这一规定至今并未发布。

3.2 药品“O to O”零售市场方式多样据调查,现在的“O to O”市场繁芜,方式多样,无论是药品类移动商城,还是微信商城,根据交易的不同大体可以分为以下几类:① 与制药企业合作,走低价路线,主要配送方式为物流,如药快到;② 主要提供送药服务,“O to O”本地化,强调送药的速度和药品种类的齐全,如同城送药;③ 主要提供附近实体药店的信息,兼有上门护理、预约挂号等医疗信息分享,如送药到家。另根据运营主体性质的不同,可以分为:① 自主运营的医药“O to O”企业,线上线下完全自主,有独立实体药店,如快方送药;② 传统医药企业联手搭建,医药背景完整、资源丰富,如叮当快药;③ 互联网公司开发的医药“O to O”服务平台,流量大、知名度高、技术优势明显,如已经关闭线上药品交易的“天猫医药馆”。

3.3 药品质量保障堪忧互联网销售药品质量保障体系尚不健全,尚有监管漏洞,而经营主体资质尚不明晰、市场管理缺乏的药品“O to O”模式,其药品质量问题不容忽视。

3.4 药学服务参差不齐药品类“O to O”的药学服务,主要体现在:① 提供药品信息;② 指导安全用药;③ 患者自我药疗教育;④ 药品送达清点服务;⑤ 服药时间提醒。由图 1和图 2可以看出,微信商城作为基础性服务的消息推送,其数量差别较大,质量参差不齐。对于服务质量的优劣,市场需要足够时间长度和用户数量来做出评判。

4 药品“O to O”零售的监管建议 4.1 及时制定针对“O to O”的监管法规 4.1.1 参考其他零售行业随着互联网的发展,越来越多的行业监管部门及时出台了业内的管理制度。例如交通运输部等部门在2016年7月28日联合发布的《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》[10];互联网金融行业的《电子银行业务管理办法》[11]等,药品监督管理部门也可以结合药品行业特点,制定本行业的专有法规,以规范行业运营。

4.1.2 参考发达国家的机制药品“O to O”零售在有些发达国家发展得比较成熟。在美国,2013年已经出现3D虚拟购物体验的移动商城,结合美国的医疗体系,将线上和线下有效结合[12]。我国在社区医疗、医保建设等方面有待完善,医药专业人士的执业状况有所欠缺,无法完全照搬发达国家的机制,只能作为某些方面的法规参考,来拓宽“O to O”零售的监管方法。

4.2 对药品“O to O”零售企业的准入条件作出明确规定药品“O to O”零售企业作为以网页为载体来展示药品信息的零售企业,除了依法取得《药品经营许可证》[13]外,还应至少取得《互联网药品交易服务资格证书》和《互联网药品信息服务资格证书》,并在显著位置标注证书编号。在27个移动购药移动商城中,可达到此要求的仅1家。《互联网药品信息服务管理办法》第八条:“提供互联网药品信息服务的网站,应当在其网站主页显著位置标注《互联网药品信息服务资格证书》的证书编号[14]”。《互联网药品交易服务审批暂行规定》第四条“从事互联网药品交易服务的企业必须经过审查验收并取得互联网药品交易服务资格证书[15]”,按照此规定,无论药品“O to O”零售是同城送药、线上购药,还是定位附近药店、线下自取,都应该在微信公众号或者“O to O”零售平台上有可见的服务资格证书或证书编号,方便消费者查询,证明平台资质。

4.3 对药品质量进行多环节管理药品不同于一般商品,药品品质的真伪优劣关乎百姓的生命健康。互联网药品销售也要重视安全隐患。应从药品购进、储存、配送等多个环节对药品质量进行监管;第三方网上药品销售平台应与实体药店分别明确各自的主体责任。2016年上半年,国家食品药品监督管理总局先后叫停了2013年陆续批准的3家第三方网上销售药品平台[16],这也标志着持续3年的互联网第三方平台药品网上零售试点正式结束。也就是说,只有取得了《互联网药品交易服务资格证书》的实体药店,才能通过互联网与消费者进行药品交易。

如果质量监管可以保障,互联网药品第三方销售平台是可以逐步放开的。对药品“O to O”零售企业药品质量监管要实行部门管理、企业自查、群众监督等多重保障。药品监管部门要对“O to O”企业产品质量进行定期抽查与飞行检查,并将结果予以公告;要求企业有入库质检、同一批次开售前质检、并在一定时间内将自检结果公示,可以作为微信公众号消息推送的定期栏目;设立电话、短信、互联网、信件等多种药品质量监督途径,用舆论对药品质量予以监督;对涉及药品配送的企业,无论是物流快递还是同城送药,都要保证配送过程中的药品质量安全。《药品流通监督管理办法》[17](局令第26号)第十九条:“药品说明书要求低温、冷藏储存的药品,药品生产、经营企业应当按照有关规定,使用低温、冷藏设施设备运输和储存。”因此,企业的配送条件必须满足低温、冷藏设施设备的最低要求,并配备专门的物流系统。

4.4 提供专业的用药指导和服务指导消费者正确选取和使用药品,是药品经营中的重要服务。服务是否专业、服务水平的高低直接影响着消费者的身体健康。鉴于药品的特殊性,所有药品“O to O”零售企业都须提供执业药师在线的售前服务,并对此做出严格规定。《药品流通监督管理办法》[14](局令第26号)第十八条“经营处方药和甲类非处方药的药品零售企业,执业药师或者其他依法经资格认定的药学技术人员不在岗时,应当挂牌告知,并停止销售处方药和甲类非处方药”。相应地,在服务平台上,如果执业药师不在线,应做出标识。不仅如此,还应提供更便捷的方式让消费者对执业药师的资质和注册情况进行查询,作为行业准入的硬性标准。

4.5 对处方药的“O to O”进行界定处方药线上销售,涉及处方真伪鉴别、处方提供方式、如何避免处方重复使用等问题,对不适用移动设备的线上药品交易来说执行难度较大;《药品流通监督管理办法》[14](局令第26号)第二十一条规定“药品生产、经营企业不得采用邮售、互联网交易等方式直接向公众销售处方药”。对于处方的提供方式,移动商城的终端客户可以使用移动设备拍照上传;如果技术允许,还可以对处方进行“条形码”或“二维码”追踪;在购买处方药时,可以使用移动设备的扫码功能对处方信息进行识别,处方重复使用的问题也迎刃而解;处方的交付也可以通过“O to O”零售企业的线下配送来实现,并且只能允许同城送药的方式进行配送。但无论如何,都要保证“凭处方销售处方药”这一规定的落实。

| [1] |

杨欣怡, 刘永军. "互联网+"时代下医药电子商务发展探讨[J]. 药学研究, 2013(1): 60-62. |

| [2] |

国家食品药品监督管理局. 国家食品药品监督管理局局令第9号互联网药品信息服务管理办法[S]. 2004.

|

| [3] |

国家食品药品监督管理局. 国食药监市[2005]480号互联网药品交易服务审批暂行规定[S]. 2005.

|

| [4] |

李军. 打破传统, O2O到底是什么:O2O移动互联网营销完全攻略[M]. 北京: 清华大学出版社, 2014: 3.

|

| [5] |

周玉涛. 药店进入掌上时代[J]. 中国药店, 2013(6): 72-73. |

| [6] |

于素文. 药店移动APP大盘点[J]. 中国药店, 2013(10): 70-71. |

| [7] |

邓勇, 董万元. 医药O to O商业模式下的政策法律风险及防范: CFDA中国食品药品监管[J/OL]. [2016-08-29]. http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5MzQzNTM5MA==&mid=2658049799&idx=4&sn=465138fd172121fc44ce55a73b543bd4&scene=4#wechat_redirect.

|

| [8] |

国家食品药品监督管理总局. 关于加强互联网药品销售管理的通知[EB/OL]. (2013-10-29)[2016-08-29]. http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0844/93678.html.

|

| [9] |

国家食品药品监督管理总局. 国家食品药品监督管理总局令第28号《国家食品药品监督管理总局关于修改〈药品经营质量管理规范〉的决定》[S]. 2016.

|

| [10] |

交通运输部, 工业和信息化部, 公安部, 等. 交通运输部工业和信息化部公安部商务部工商总局质检总局国家网信办令第60号网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法[S]. 2016.

|

| [11] |

中国银行业监督管理委员会. 中国银行业监督管理委员会令第5号电子银行业务管理办法[S]. 2006.

|

| [12] |

张叶. 美国药店业态新变迁[J]. 中国药店, 2013(5): 63-65. |

| [13] |

国家食品药品监督管理总局. 中华人民共和国药品管理法[EB/OL]. (2015-04-24)[2016-08-30]. http://www.sfda.gov.cn/WS01/CL0784/124980.html.

|

| [14] |

国家食品药品监督管理局. 国家食品药品监督管理局局令第9号国家药品信息管理办法[S]. 2004.

|

| [15] |

国家食品药品监督管理局. 关于印发《互联网药品交易服务审批暂行规定》的通知[S]. 2005.

|

| [16] |

胡芳. 第三方平台网售药品叫停-医药电商何去何从[N/OL]. 中国医药报, 2016-06-08(008)[2016-08-30]. http://www.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CCND&filename=YIYA201606080080&dbname=CCNDLAST2016&uid=WEEvREcwSlJHSldRa1FhcTdWYVFpVVc3aVBJTUkwUDRSSU1zcVBwNmhpTT0=A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw!!.

|

| [17] |

国家食品药品监督管理局. 国家食品药品监督管理局局令第26号药品流通监督管理办法[S]. 2007.

|

2017, Vol. 31

2017, Vol. 31