用药安全是患者十大安全目标之一,防范用药错误(Medication Error,ME)是用药安全的重要内容。根据合理用药国际网络(INRUD)中国中心组临床安全用药组数据,2016年全国上报用药错误中,处方错误占56.5%[1],这说明,防范处方错误是用药安全管理的一项重要工作。随着信息化技术的广泛应用,越来越多的医疗机构开始采用电子处方系统,它有效减少了医师手写处方不规范等个人因素所致的处方错误[2-4],但也给处方用药带来了新的风险,如药品输入码相似导致的药品选择错误。目前,医师大多习惯于用药品拼音录入电子处方,既往电子处方信息系统常规都设置和维护了每个药品的药品拼音码,即药品名称(通用名或商品名)的汉语拼音首字母,以便提高医师处方效率。但是,我院药师经过五年的处方错误监测评估实践,跟踪分析原因,发现了处方错误与药品输入码的关联因素,帮助管理者检视出电子处方信息系统维护之初尚未考虑到的缺陷,也就是英国曼彻斯特大学心理学家James Reason提出的“潜在失效(Latent Failures)” [5]。本文基于我院用药错误监测与持续改进工作模式及上报的数据系统,对药品输入码相关的处方错误进行描述性统计分析和典型案例分析,以探讨药品输入码相关处方错误的潜在失效因素及相应的防范策略。

1 资料与方法 1.1 资料本研究所用资料为我院2012年1月1日-2017年12月31日监测报告的用药错误数据。

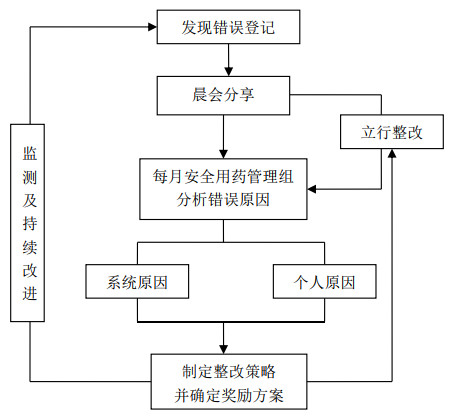

1.2 方法本研究以我院用药错误监测及持续改进工作模式(如图 1所示)及上报的数据为基础资料。通过对2012年1月1日-2017年12月31日报告的用药错误进行回顾性研究和再评价,全样本提取药品输入码相关处方错误并进行描述性统计分析,依据《我国高警示药品推荐目录2015版》 [6]对错误涉及的高警示药品进行标注,结合典型案例对导致药品输入码相关处方错误的系统潜在失效因素进行根因分析[7],并提出相应防范策略。

|

图 1 我院用药错误动态监测及持续改进工作模式 |

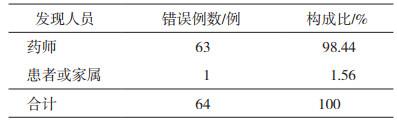

2012年1月1日-2017年12月31日,我院上报的处方错误数占处方总量的0.022%,药品输入码相关处方错误则占处方错误的19.69%,共计64例。如表 1所示,这64例处方错误中,发现错误的人员主要为药师,占98.44%,说明药师审核处方可有效发现和拦截处方中的错误;患者或家属发现错误占1.56%(1例),该例错误为患者从发药窗口拿到药后发现,提示药师发药时一定要加强与患者的用药信息确认与核对。以上错误全部在累及患者之前被发现和拦截。

|

|

表 1 64例药品输入码相关处方错误发现人员 |

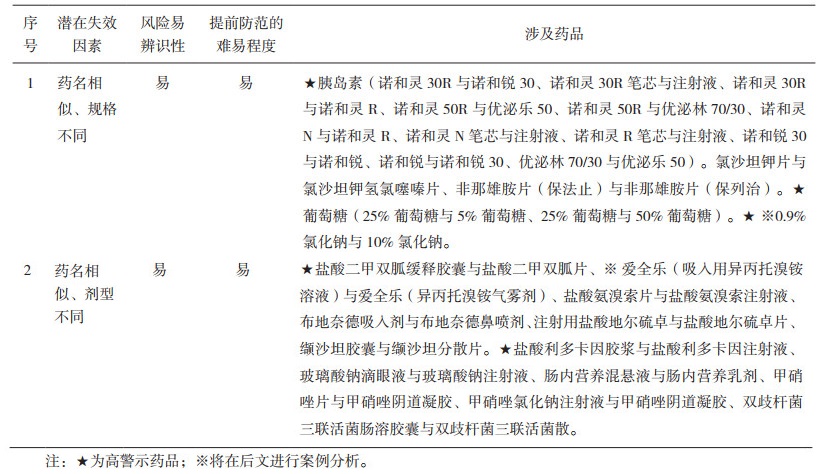

经分析,药品输入码相关处方错误的潜在失效因素有两类,第一类就是“药品通用名相似”的易混淆因素。由于品名相似使得药品拼音输入码前几位相同,虽然不同规格不同剂型用法不同,但是医生在工作繁忙时,操作快,备选下拉列表中只显示通用品名,若未核对规格剂型,很容易出现混淆错误。该类因素所致的处方错误占药品输入码相关处方错误的76.56%,如表 2所示。该类错误的特点是发生率高,易辨识,可采取事先防范的干预措施。如胰岛素类药品,药品通用名相似,但规格繁多,数据显示其处方错误发生率也是第一,需要特别加强事先防范。药师应当发挥自身熟悉药品的优势,针对类似易混淆的药品进行分类梳理,并制作宣传培训单,提示临床注意防范混淆;提示药师对可能存在易混淆风险的药品处方严格审核,提高防范意识;针对典型案例,进行关键因素分析,举一反三,制定持续干预改进措施。如案例1和案例2。

|

|

表 2 我院药品输入码相关处方错误潜在失效因素及涉及药品(一) |

1)案例1(药名相似、规格不同)

药师审核儿科处方时,发现医师开具的溶媒为100mL 10%氯化钠注射液。考虑10%氯化钠注射液是高浓度氯化钠注射液,为高警示药品,常用于治疗各种原因所致的水中毒及严重的低钠血症,如做普通溶媒使用可能导致患者出现高钠血症,甚至出现急性左心衰竭等风险。药师推测医师处方想开具的药品是否为0.9%氯化钠注射液,遂电话与医师核实,确认为医师录入错误,后医师将处方溶媒更改为100 mL 0.9%氯化钠注射液(通用名:氯化钠注射液)。

关键因素分析:错误发生时,医院刚启用新的药库管理系统,还未对药品输入码进行统一梳理和规范,为方便医师录入,高浓度氯化钠注射液的药品通用名称是氯化钠注射液,其药品输入拼音码仍按既往的语言惯性维护为“LHNZSY”,与0.9%的氯化钠注射液拼音码相似,易混淆品名导致了处方录入错误。

防范策略:优化药品输入码,将高浓度氯化钠注射液拼音码改为“NLHNZSY",与临床常用的0.9%的氯化钠注射液拼音码“L**”有效区分,并以书面形式告知医师。实施对策后,既保证了临床医师开具处方工作效率不受影响,也保证了类似错误未再出现。

持续改进措施:上述案例提醒我们,药品输入码的表述既要规范管理,也要考虑临床用药特点。对多规格药品应注意混淆风险,特别对高警示药品的全程管理也应当关注到药品输入码的影响,否则潜在的小问题很可能造成严重的用药事故。为此,我院启动了药品信息维护与管理的标准操作规程制定工作,首先明确了药品输入码的设计原则,即初始维护时全部默认为通用名、商品名的拼音码;其次,评估所维护药品与现用药品品名是否相同,是否存在拼音码相似风险;第三,了解临床医师及药师在电子处方系统中使用同种药品的录入习惯,将高警示药品的输入码维护纳入重点管理评估,结合以上要素对药品输入码进行必要的、合理的调整,在确保安全的前提下最大可能提高医师和药师的工作效率。

2)案例2(药名相同、剂型不同):药师审核处方时发现,诊断“疣”,开具盐酸利多卡因胶浆,用法:立即、局部,考虑到盐酸利多卡因胶浆通常是在做胃镜检查前口服用,处方开具用法与其不符,遂电话与医师沟通,确认医师本想开具盐酸利多卡因注射液(局部用麻醉药),后医师修改处方。

关键因素分析:类似错误一年内监测到了3例,证明除了人为因素之外,有其非偶然的系统因素。经追踪评价,发现有两个原因,一是两个药品的输入码相似,都以“LDKY”开头,一个是“LDKYJJ”,一个是“LDKYZSY”;二是临床使用较多且比较熟悉的是盐酸利多卡因注射液,多数医师并不太清楚医院药品目录中利多卡因有两个剂型。另一方面,医师在电子处方系统中录入“LDKY”时,跳出的药品备选列表中,按照英文字母的自然顺序,“LDKYJJ”对应的盐酸利多卡因胶浆排列在“LDKYZSY”对应的盐酸利多卡因注射液之前,这使得医师极易选择首选项“盐酸利多卡因胶浆”,而忽略核对,导致处方选择药品错误。

防范策略:经征求临床科室意见,由药品信息管理员修改两个药品的输入码,分别修改为“YSLDKYJJ”(盐酸利多卡因胶浆)、“LDKYZSY”(盐酸利多卡因注射液)以示区分,实施对策后,未再出现过类似错误。

持续改进措施:上述案例提醒我们,医师是处方药品的开具者,只有医师足够了解药品信息,才能更准确地开具药品,确保安全用药。为此,我院一是整理了药名相同、规格或剂型不同的易混淆药品清单,发放到临床各科,由处方医师张贴在诊桌醒目处以时刻提醒;二是建立了新药通知单告知机制,对于新购入药品,由药品信息管理员与库管员一起填写新药通知单,通知单中包括了药品品名、规格、剂型、输入码、是否与现有药品存在相似风险等信息,通知单以书面形式告知到下游各个环节,以便于处方医师、窗口药师能在信息系统中录入准确的新药,帮助有效规避混淆风险。同时,新药通知单的使用,也促成各个环节工作人员提高了对新药安全性尤其是药品输入码相似风险的识别和防范意识,从而不断地提高安全性。

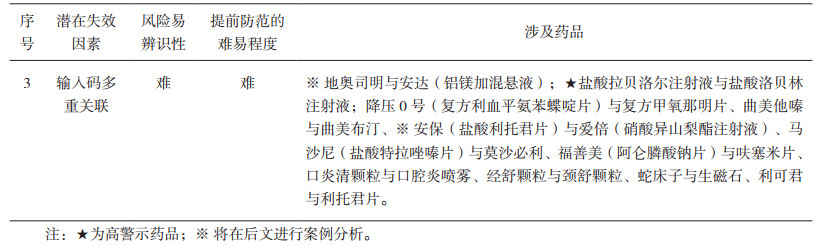

2.2.2 “输入码多重关联”的易混淆因素药品输入码相关处方错误的第二类潜在失效因素就是“药品输入码多重关联”的易混淆因素。电子处方系统为了适应临床需要、方便医师处方时快速录入查找药品,一般每种药品可以关联使用多种拼音输入码,如通用名拼音码、商品名拼音码、别名拼音码等。这种药品输入码多重关联尽管方便了临床医师,但由于输入码信息条数增多,潜在的易混淆因素也会增多,这些因素在未显现时是难以识别和防范的,只有监测到处方错误进行根因分析后才能发现。如,药师审核处方时发现,处方开具“复方利血平氨苯蝶啶片”,但诊断中并没有“高血压”,经与医师沟通后,方知医师实际想为患者开具的是“复方甲氧那明”,遂立即纠正了处方错误。在我院持续改进工作模式的引导下,药师们也对该例处方错误进行了根因分析,发现医师开“复方甲氧那明”时录入“JY”,而在跳出的备选药品列表中同时还出现了“复方利血平氨苯蝶啶片”,遂追踪药品信息维护的初始清单,发现药品“复方利血平氨苯蝶啶片”的输入码既有通用名拼音码“FFLX**”,也有惯用别名“复方降压0号”的拼音码“FFJY**”和惯用简称“降压0号”的拼音码“JY**”,因此,造成了虽然两种药品通用名称完全不同,但存在输入码多重关联易混淆的潜在的系统因素。该类因素所致的处方错误占药品输入码相关处方错误的23.44%,如表 3所示。该类错误的特点是看似发生率相对低,但是辨识难,认知率低,很难采取事先防范的干预措施。由于是适应证完全不同的两种药品因输入码混淆导致处方错误,一旦药师没有审核把关拦截,而是简单“照方”发药,就有可能导致患者用错药。如经舒颗粒与颈舒颗粒,虽药名不同,但输入码完全相同。此类型错误也可能涉及高警示药品,还可能发生在高危患者,是用药错误和风险防范的难点和重点。因此,该类错误的防范重点,是要加强处方错误的动态监测和报告,通过发现的处方错误个案,逐一进行根因分析,探究潜在失效因素,提高认知和辨识此类错误的能力,制定相应的持续改进措施,保障患者用药安全。如案例3和案例4。

|

|

表 3 我院药品输入码相关处方错误潜在失效因素及涉及药品(二) |

1)案例3(药名不同、输入码相同)

药师在为患者摆口服药时发现,患者为76岁女性,诊断为“高血压、冠心病”,医师为其开具了安宝(盐酸利托君片,适用于预防妊娠20周以后的早产),所开具的药品与这名患者的年龄及临床诊断严重不符,立即电话联系医师核实信息。经核实,医师本意是想为其开具爱倍(硝酸异山梨酯注射液,适用于心绞痛和充血性心力衰竭的治疗),录入处方时选错了药品。

关键因素分析:为方便医师开具处方,药品信息管理系统中,药名字典维护了药品商品名的代码。而盐酸利托君片(安宝)、硝酸异山梨酯注射液(爱倍),两种药品的商品名代码同为“AB”,容易混淆。

防范策略:考虑安宝为妇产科专用药品,用量相对爱倍较少,经征求妇产科意见,在药品信息管理系统药名字典维护基础库中将安宝的商品名拼音码“AB”删除,避免混淆。实施对策后,未再出现过类似错误。

持续改进措施:以上案例提醒我们,即使是名称完全不同的两个药品,在电子处方系统中,也存在混淆的可能,为了让临床医师更直观地了解到这一风险,医院通过开展安全用药培训、安全用药专刊定期发布案例等方式,向医师提出安全用药警示,提示应在录入处方时加强核对,提升医师的安全用药意识。另一方面,为避免此类错误重复发生,医院基于对临床用药情况充分评估的前提下,也从信息系统中对安宝等专科性极强的药品设置了限专科使用,提高系统管理的安全性。

2)案例4(药名不同、输入码相似)

药师审核处方时发现,诊断“胃炎、支气管炎”,开具地奥司明片(适用于治疗与静脉淋巴功能不全相关的各种症状、痔急性发作有关的各种症状),处方诊断与用药不符,药师遂询问患者有无地奥司明相对应的适应证,患者否认,药师嘱患者找医师核实是否需用此药,后证实医师本想为其开具“铝镁加混悬液(安达)”,但录入时输错了拼音代码,导致错误。医师为其办理退药并重新开具正确药品。

关键因素分析:类似错误一个季度监测到了2例。经讨论分析,导致错误的因素可能有两方面:一是地奥司明片输入码“DASMP”与铝镁加混悬液的商品名(安达)输入码“ADHXY”有一定的混淆性,也注意到在键盘上“D”和“A”排列相近,手指快速在键盘上录入时“DA”和“AD”容易出错;二是医师工作繁忙(两例错误都发生在急诊),录入处方时未加以核对。

防范策略:建议将铝镁加混悬液的商品名(安达)输入码“ADHXY”取消,只保留其通用名输入码“LMJHXY”,并告知使用该药品的相关科室。实施对策后,未再出现过类似错误。

持续改进措施:这个案例启示,处方用药过程中涉及人、信息设备、环境、药品、流程等多方面的因素,因而事前的安全性评估和设计并不一定能做到100%的防范错误,充分发挥药师的作用,持续加强用药错误动态监测并实时干预就显得尤为重要。对此,我院在原有基础上不断完善了用药错误报告奖励制度,对于这类十分少见的、不易辨识的、在药师审核处方以及与患者沟通的过程中发现的错误报告,给予特等奖励,以鼓励药师在安全用药工作中更有作为。

3 讨论 3.1 关注造成电子处方系统处方错误的潜在失效因素本研究对电子处方系统药品输入码相关处方错误的数据和案例进行了分析,研究报道了两个方面的潜在失效因素,并提出了对应的防范策略。研究结果也进一步提示,信息技术不是完美无缺不犯错误的,它与人的操作和事先规则设置是密不可分的。电子处方系统虽然为医疗机构带来很多益处,但是也带来新的潜在的风险因素。如果药品基础信息维护错误或存在较大偏差,很有可能导致一系列的处方错误,进而影响到患者用药安全。

3.2 加强用药错误动态监测及持续改进本研究结果说明,用药错误难以百分之百防范,用药错误动态监测及持续改进工作模式是需要长期坚持做的工作。随着药品目录的变化、临床用药习惯的变化等,都需不断规范和完善药品输入码编码规则[8],规避潜在失效因素。同时,随着信息技术能力的提高,也可通过推进处方前置审核系统[9-11],对处方错误进行实时监测和拦截,与医师进行实时沟通,可有效提升医师安全用药意识,提高事先防范处方错误的能力。

3.3 建立安全用药文化,充分发挥药师作用我院通过建立用药错误动态监测及持续改进工作模式,鼓励无惩罚的用药错误报告和分享,关注造成错误的系统因素,寻求系统改进的措施,这对于提高药师审核和辨识错误的能力也发挥了很大的作用。随着药师错误辨识能力的提高,发现的典型案例增多,分析后跟进的系统改进措施也逐渐增多。如,针对规格繁多的胰岛素类药品,专门制定了审核与发药交代流程,明确必须要与患者核对确认;此外,还建立了新购入药品安全性评估流程[12],对新购入药品是否与现有药品存在药名相似或输入码相似风险进行事先风险评估;定期向临床发布易混淆药品提示信息等。这些药师主导和实施的系列改进措施,一方面获得临床医生好评,为临床工作做好了基础保障,另一方面,也切实地为患者安全用药发挥了保驾护航的作用,正如上述研究结果显示,98.44%的错误在累及患者之前由药师发现并成功拦截。

| [1] |

合理用药国际网络(INRUD)中国中心组临床安全用药组, 中国药理学会药源性疾病学专业委员会, 中国药学会医院药学专业委员会, 等. 处方环节用药错误防范指导原则[J]. 药物不良反应杂志, 2017, 19(2): 84-88. |

| [2] |

李丽, 马春芳. 实行电子处方前后门诊处方调剂工作变化[J]. 医药导报, 2007, 26(11): 1394-1395. |

| [3] |

陈萍, 杨艳, 张婉婷. 手写处方和电子处方不合理情况分析[J]. 贵阳医学院学报, 2013, 38(1): 102-106. |

| [4] |

韩兆欢, 徐咏. 电子处方在我院门诊应用的体会[J]. 儿科药学杂志, 2012, 18(3): 63-64. |

| [5] |

张晓乐, 刘芳. 用药错误[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2016: 46-47.

|

| [6] |

中国药学会医院药学专业委员会用药安全专家组.我国高警示药品推荐目录2015版[EB/OL].[2018-11-14]. http://www.cpahp.org.cn/Announce.asp?ChannelID=0&ID=29,2015-07-15.

|

| [7] |

Haimen. Roots Analysis for Injury Prevention and Control[J]. America Navy, 1987, 34: 431-445. |

| [8] |

谭学军. 药品编码在医院微机管理中的运用初探[J]. 中国药业, 2000, 9(2): 48-49. |

| [9] |

廖丽娜, 李鑫, 黄菲, 等. 处方前置审核系统在保障患者用药安全中的作用[J]. 中国医院管理, 2018, 38(10): 23-25. |

| [10] |

李新芳, 魏文灵, 张世梅, 等. 门诊药房处方前置审核的实施与效果[J]. 中国医院用药评价与分析, 2018, 18(12): 1709-1711. |

| [11] |

王娟, 崔晓辉, 姜德春, 等. 门急诊处方前置审核系统模式的建立对处方质量的影响[J]. 临床药物治疗杂志, 2018, 16(9): 68-71. |

| [12] |

合理用药国际网络(INRUD)中国中心组临床安全用药组, 中国药理学会药源性疾病学专业委员会, 中国药学会医院药学专业委员会, 等. 医疗机构药品实物流与信息流管理相关用药错误防范技术指导原则[J]. 药物不良反应杂志, 2017, 9(4): 241-245. |

2019, Vol. 33

2019, Vol. 33