定量构效关系(Quantitative Structure-Activity Relationship,QSAR)模型是借助数学模型、人工智能等计算机技术,利用化学、生物学、统计学、毒理学等综合学科的知识,依据药物的分子结构参数来模拟推测出药物的生物活性。其主要基础是依据活性已知的类似化合物的分子结构和性质推测未知化学物质的生物活性。如今,计算机技术的普遍应用和高速发展使得定量构效关系(QSAR)模型研究日益成熟,应用广泛。譬如新药研发过程中的活性分子的筛选、高毒性药物分子的早期筛查、模拟药物的吸收分布代谢排泄等,还可用于农药风险评估、环境污染的检测、化工材料的毒性预测等。

1 从2D-QSAR到多维QSAR的发展早在十九世纪,科学家已经开始借助数学模型研究分子的理化结构与分子特定的生物活性之间的规律。Hammett[1]通过研究间位、对位不同取代的苯甲酸酯水解反应的速率常数及电离反应平衡常数的规律,建立出相关线性自由能方程,这一试验正是定量构效关系研究的开端。

建立理想的QSAR模型最重要的步骤为确定关键且合适的分子描述符。传统的2D-QSAR方法以量子化学和计算为基础,其中最为经典的是Hansch和Fujita提出的Hansch法,另外,还包括模式识别Free-Wilson法、人工神经网络法、分子全息定量构效关系(HSQAR)和电子拓扑法等。其分子描述符大部分用于描述原子化学键之间的变化,当这些分子描述符不足以准确描述分子结构的时候,就需要考虑场及空间因素,从而形成了三维结构,便逐渐形成了应用广泛的3D-QSAR技术[2]。

化合物与其特定受体之间以一定的空间结构和作用力相互结合。3D-QSAR技术的理论基础是化合物分子的活性构象会影响其对受体的作用及自身活性。3D-QSAR技术包括比较分子场法、假设活性网络法、比较分子相似性指数分析法、距离几何学三位定量构想关系等方法,其中应用最为广泛的是比较分子场法。与2D-QSAR相比,它构建的模型更加贴切直观,所提供的有效结构信息使得其预测能力远超于2D-QSAR[3]。

4D-QSAR的建立是在3D的基础上用化合物构型总括构象替代3D的单一构象,用所有的化合物叠加方式取得更贴切的参数,从早期忽略受体的立体结构扩展到依赖受体进行构效关系的研究[4]。虽然4D-QSAR与比较分子场法相比预测能力更强,但是,由于其计算相对费时费力,已商品化的4D-QSAR模型软件并没有3D-QSAR软件拥有广泛的市场。

Vedani[5]等人在4D-QSAR的基础上构建假设的配体,考虑不同场的影响,模拟受体-配体间的“诱导契约”形成5D-QSAR。它避免了由于配体叠加方式不当出现的偏差,顺应了诱导契约学说。因为它无法表现出直观的数值图表信息,因此,其使用亦受到了限制。Vedani[6]等人继续在5D-QSAR的基础上考虑受体与配体的溶剂化作用而扩展到6D-QSAR。他们把受体表面涂布溶剂特性原子与配体进行作用,比较了IC50(半数抑制率浓度)的计算值和真实值。试验表明,利用88种物质作为训练集,6D-QSAR比4D-QSAR和5D-QSAR模型预测的结果更为准确,交叉验证的相关性最高,测试集预测的相关性也远高于4D-QSAR和5D-QSAR。但是6D-QSAR在国内外使用罕见,其操作困难、计算复杂,利用价值相对较低。

2 QSAR建模的一般步骤QSAR建模一般可分为四个步骤[7]。第一,合理的选取数据是构建模型的基础。数据要求真实、准确且具有同源性(即在同一试验条件下获得)。第二,依据分子的结构信息获取可用的分子描述符,并筛选出表征结构特征多且相关性低的分子描述符,这是建模的关键部分。目前,分子描述符使用理论计算参数的频率逐渐变高。理论计算参数仅由分子化学结构信息获得,不依赖试验条件,方便快捷,可全面细致地表征分子结构且计算准确度较高。第三,依据最佳分子描述符建立定量-构效关系。建立适宜恰当的数学模型在QSAR研究中十分必要,不仅可依靠模型预测未知化合物的活性,还可辅助研究药物的作用机理。第四,对建立的模型进行检查与验证,确定模型的可应用性。如今QSAR建模方法已经从单一模型预测逐步转变为多种建模方法同时模拟,弥补各自方法中的缺陷。可被应用的QSAR模型需要有强的预测能力和统计学意义,一味要求高的相关系数和低的相对偏差可能并不能满足模型要求[8],而是需要模型的因变量有显著变化且分布均匀,建模样本数量充足且包含多种变化情况,建模描述符数量选择应当适量并且无明显相关性[9]。建立新模型不仅需要清楚具体的作用机制,还需要明确模型的应用范围,更需要广泛的毒理学知识支撑。对于已建的模型,如果可能应依据已有的正规准则进行模拟和评估,以增加模型预测的权威性。在QSAR模型实际应用之前进行内部验证和外部验证是必不可少的步骤,这样才能进一步确保模型预测的准确性及可靠性。

使用QSAR模型时,要确保待测物质在模型预测范围内,即待测物质应与训练集物质在相关化学描述符之间有足够的相似性。创建的模型没有绝对适用的范围,适用范围越广泛,预测能力越低。Cronin[10]等人认为在构建QSAR模型时应避免盲目扩大应用范围,这可能会导致模型包含不同的数据集和混合的作用机制而使试验结果出现偏差。

3 QSAR模型与毒性研究1863年,Cros[11]指出基础脂肪醇及其水溶性与其毒性存在一定的联系,这种关系已表明特定的分子结构可导致此类分子具有特定的毒性。化合物的毒性按机理可分为三大类[12]:非共价性麻醉机制; 大分子作用的共价反应机制; 受体介导的功能毒性机制。由于无法获取大量高质量毒性试验数据,这就促使研究人员将QSAR模型应用在毒理学方向,但同时又因无法建立有效的训练集使其发展受到限制[13]。

3.1 QSAR模型与药品毒性研究计算机毒性预测软件模型的优势在于既可具有传统专家警示规则算法的众多优势,又比专家算法快速便捷,同时参考多种毒理学和理化参数,对化合物毒性进行充分的总体评估。国际化学协会理事会(ICCA)和欧洲化学工业理事会(CEFIC)曾在2002年颁布了一系列评估QSAR模型适用性和有效性的原则,经济合作与发展组织(OECD)也针对美国食品药品监督管理总局(FDA)使用相关软件模型提供的报告对QSAR模型的监管使用拟定了相关草案。

QSAR模型在毒理学,尤其是在生殖毒性方面应用已久。目前已报道并且可应用的QSAR生殖毒性模型所涉及的内容大概分为以下几类[10]:1)最简单的局部生殖毒性模型(用于一系列特定化合物);2)全部生殖毒性模型(异构化合物组);3)与生殖毒性有关的药物的吸收、分配、代谢、排泄和毒性(ADMET)终点模型;4)内分泌紊乱QSAR模型;5)预测生殖毒性的商业或者专家系统;6)结构相关物质的交叉阅读或者分类。许多国家对生殖毒性物质的监管都有明确规定。依据欧盟法规《化学品注册、评估、许可和限制》的要求,在进行脊椎动物试验之前,应优先选择其他可以替代的方法,包括QSAR模拟等。虽然单一的QSAR结果不足以替代全部动物生殖毒性试验的预测,但可作为一种参考依据。

目前,QSAR模型还为监管机构进行风险评估和对特定的毒理学终点(如啮齿动物致癌性)研究提供科学决策性支持。FDA监管指南建议提供两种以上的啮齿动物及其性别的致癌性研究以支撑所监管产品的安全性,美国的药品审评中心等众多监管部门认可借助计算机毒性预测程序辅助对药物活性成分、代谢物、杂质、间接食物添加剂的安全性进行评估。FDA也曾使用一系列软件对低于ICH阈值的杂质进行相关毒性预测。

药物的遗传毒性、致癌性、致突变性和发育毒性(即CMR效应),可以通过QSAR模型预筛选,该方法可以大量减少体内毒性测试数量。Wedebye[14]等通过建立的16种QSAR模型对《化学品的注册、评估、授权和限制》(简称REACH)法规中的70983种物质进行了CRM效应预筛选。与其他已建立的数据进行比对,QSAR方法预测的灵敏度更高。QSAR模型不仅可以对待测样品进行预筛选,还可以用于弥补已有的研究物质数据库中缺失的数值。但是,QSAR预测结果呈阴性并不能说明化学物质本身无毒性,这可能与所选择的模型、模型覆盖的范围以及数据处理的方式不恰当有关,也可能因为空间位阻或保护基团减轻了毒性基团的效力,导致预测结果不准确。

Nils[15]等人利用已有的斑马鱼数据库建立基线毒性QSAR模型,用于急性鱼类毒性试验预测,并完成有效的验证。他用不同极性的麻醉物质在斑马鱼胚胎中建立基线毒性QSAR模型,验证了LC50(半数致死浓度)与QSAR模型之间的关系,然后获得了鱼胚急性毒性试验(FET)数据集的ILC50值(内部半数致死浓度)、La50值(半数有效浓度)并确定三种互补方法的毒性比。他还将不同的化学物质分组进行比较,通过特定毒性比鉴别化合物特性,用适当的终点判断化学物质[log Klipw(脂水分配系数) < 4]的毒性作用机制。这个利用165种化合物建立的模型可用于估算中性有机化合物的最低致毒剂量,并确定适当的FET试验浓度范围。Cappelli[16]等人利用8种不同的计算机软件对两种鱼类进行急性毒性试验研究。关于胖头鱥鱼种,利用QSAR模型模拟567种物质的96小时LC50值并与试验结果进行对比,一些模型呈现高度相关性。而对于虹鳟鱼种,模拟出的351种物质96小时LC50值则与试验结果相关性较差。鱼的试验数据可变性的原因可能是某些预测模型性能较差,因此,需要进一步研究以产生具有一定精确度和准确度的毒性数据,以用于测试集和训练集。总而言之,该QSAR模型可优先作为试验前初步筛选方式,是急性鱼类毒性试验的潜在替代方法。通常众多化合物的毒性研究会消耗大量实验动物,费时费力,并与实验动物伦理学相违背。该QSAR模型的建立不仅大量减少实验动物的数量,而且减少试验所需的时间和金钱成本,加快试验进度。但是,该模型对一定pH值下离子型化合物的应用仍待研究。

3.2 QSAR模型与药品杂质的毒性研究安全性和有效性是药品的两个关键质量特性,在确保药物有效性的前提下,提高药品的安全性是所有药物研发过程中十分重视的问题。最近,华海公司缬沙坦被召回的事件沸沸扬扬,因在其原料药中发现了微量基因毒性杂质NDMA(N, N-二甲基亚硝胺),而企业并未对该杂质进行相关的研究和管控,由此可见,药品杂质的毒性问题已经得到了越来越多的关注。ICH Q3指南明确对药品生产工艺中杂质和残留溶剂进行了限度规定:每日摄取主成分量小于等于2 g时,其杂质含量大于0.1%或1 mg/day时应对该杂质定性;当大于主成分的0.15%时,应对其毒性进行研究和科学评估,若杂质毒性较大,还应当设法降低杂质的限度。对于高于阈值的杂质,应立即进行初始最小筛选(通常是鼠伤寒沙门氏菌反向突变试验和表征致裂潜力的体外试验),以评估杂质的毒性潜力;对于未超过定性阈值的杂质,应确定其是否具有致癌性、遗传毒性的结构警报。Valencia[17]等人借助公共来源的基本数据库建立用于评估杂质Ames实验(污染物致突变性检测)是否具有致突变性的QSAR模型,以满足药物研发和药品监管的需求。该方法具有较大规模的训练集,使得外部验证集具有较高的覆盖率,为鉴定不同来源的诱变剂和非诱变剂提供了一种可靠、稳定、实用的预测方式。

依据ICH M7指导原则,对于已上市的药品,如出现以下两种情况应对其杂质进行致突变性研究:一种是杂质为“关注队列”中的物质,应对杂质的致突变进行研究;另一种情况是为上市药品建立总体质量控制研究获得的新的相关杂质的危害性数据。ICH建议使用两种互补的构效关系方法进行杂质毒性评估,两种方法评估结果均为阴性则无致突变性,若出现阳性则需要使用专家规则和相关试验进一步验证。另外,欧洲药品管理局(EMEA)人用药品委员会(CHMP)和美国药品研究和制造商协会(PhRMA)还发布了相关指南以补充ICH中未涵盖到的潜在毒性问题。据统计[18],在欧美地区大部分药品研发和生产企业使用基于专家规则的系统进行预测,阴性结果大于78%,进而通过另外的专家规则系统和(或)QSAR系统补充验证,预测结果的准确率可达到90%,说明不同方法相互佐证是非常必要的。

在药物研发初期快速准确地预测药物与杂质的毒性是提高新药研发成功率的决定性因素。结构警告在药物研究中能否被识别对于杂质潜在毒性的研究起着决定性的作用[19]。在早期,结构警告被毒理学领域专家识别确认并绘制成表格(即专家警示)[20],监测机构通过专家警示(即从文献中总结归纳出可致突变或者致癌的化学结构及其亚结构,然后进行手动识别)来判断化合物或杂质是否具有潜在的毒性。而QSAR模型通常使用已有实验数据的化合物作为训练集,构建数学模型,将训练集所有化合物的若干结构特征在回归模型中进行加权,从而判断化合物是否具有相关毒性。当外部验证集数量巨大时,专家警示规则在预测阳性化合物时更为敏感,但同时假阳性水平也相对更高。目前,一些软件系统同时兼具统计学和专家警示规则[21],将专家系统作为默认输出值,筛选QSAR模型的训练集和外部验证的测试集以增强模型的信号强度,这两种系统相互补充就保证了模型的预测性能。除此之外,研究人员应当不断及时地了解并跟随药物研发的最新趋势,合理有效地拓展现有的训练集,以确保QSAR模型可以不断地适用新药及未知杂质的毒性研究。

QIAN [22]等人通过计算机模拟技术得知头孢噻肟与母核7-氨基头孢菌素酸(7-ACA)毒性相似,均可导致心脏毒性,但C-7位侧链取代的氨噻肟酸(ATMAA)却无此特征。进一步通过5种头孢菌素及其异构体研究得到头孢菌素的毒性官能团,发现C-7和C-3的取代基都是毒性官能团,且毒性大于母核7-ACA。HAN[23]等人进一步对33种头孢菌素的构像与毒性相关性进行研究,推断出主要杂质的稳定构像和相关毒性。头孢替林脒的过程杂质与它本身在C-3和C-7位有相似的结构时,会同时在斑马鱼模型上显现出致畸或致突变的毒性效力。若在药物研发时期及时对其相关杂质进行潜在毒性研究,而不是出现问题后进行弥补,不仅可大大降低用药安全隐患,还可避免经济损失。

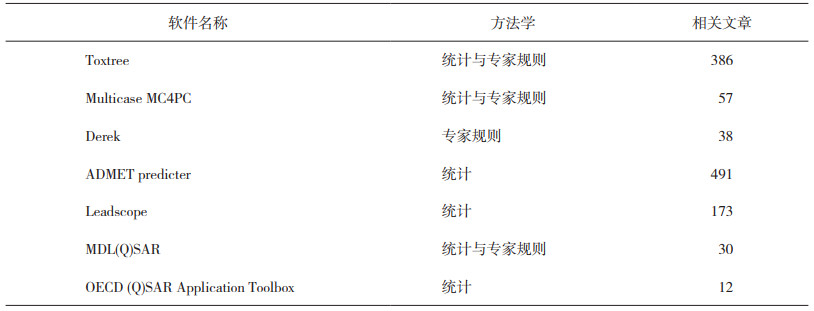

Lius[24]利用已知的1094种杂质自建数据库,使用这些公共来源的数据对Leadscope软件中构建的Ames QSAR模型进行充分的验证。研究表明,不管是特有杂质还是公共来源的杂质,绝大部分都在模型的应用范围内,交叉验证和外部验证的预测结果为预测未知毒性化合物提供了较高的可信度,并且优于使用专家规则的方式,这与监管机构控制遗传毒性杂质所需的高灵敏度和高准确性预测性能相一致。同时,使用多种QSAR模型对杂质进行毒性分析也是十分必要的[21],不同方法的QSAR模型使用的化学描述符不同,其预测的结果(灵敏度、特异性、假阳性、假阴性等)也会有所侧重。在药物研发和药物筛选期间需要较低的假阳性率,在鉴别其潜在的毒性杂质同时又不舍弃良好的药物候选物。药品的有关物质按理化性质可分为三类,有机杂质、无机杂质和残留溶剂。用QSAR模型进行预测的杂质通常为有机杂质,配体和催化剂除外[25],一般多为药品生产工艺过程中的中间体、降解杂质及其他与工艺相关的杂质。表 1为目前药品研发领域用于杂质毒性研究的常用构效关系模型软件。QSAR模型对于杂质的毒性预测可为药品的研发和质量控制提供一定的参考,工艺杂质毒性的发现可以及时为研发过程中工艺调整提供依据。若杂质具有基因毒性,及时的预测和筛选有利于在研发期尽早除去或提供安全、符合法规的限度,从而实现平衡风险和降低研发成本。

|

|

表 1 杂质毒性研究的常用构效关系模型软件 |

QSAR模型的毒性预测范围不单纯局限于化学药物,在天然药物、食品化妆品、农业学、环境学、材料学方面也都被广泛地应用。

科研人员主要使用QSAR模型对合成化学物进行毒性预测,并建立了相关的化学成分数据库。随着技术的成熟与中草药应用的日益广泛,QSAR模型也在尝试被用于天然化合物的毒性预测,相关分子毒性数据库也在逐步建立[26]。

随着食品安全问题的频繁发生,食品添加剂的安全性引起监管部门以及公众的广泛关注。食品添加剂的毒性测试需要经过体内体外两种方式,效率低,时间久。利用化学结构建立QSAR模型不仅可以预测添加剂本身有无毒性,还可以预测其代谢产物的毒性。QSAR模型预测添加剂毒性的主要方式是利用LD50预测其急性毒性[27],可作为食品添加剂安全性评价的一种参考方式。

QSAR模型不仅可用于食品添加剂的毒性筛查,也可用于化妆品中化学物质的毒性预测。冯荣楷[28]等人对于美白产品中酪氨酸酶抑制剂进行皮肤毒性研究,通过QSAR模型预测了643个酪氨酸酶抑制剂对皮肤的刺激性、腐蚀性或者致癌性,并得出数个有潜在临床研究价值的化合物。

YUN[29]等人研究了30种有机磷化合物(农药)的分子结构,基于预测选择最佳描述符,建立对虹鳟急性毒性的定量结构-毒性模型。通过多种方式的内部验证和外部验证方法验证了模型的良好预测能力,其稳健性可以预测未知的有机磷化合物。这可为人体健康和环境风险评估提供便利,为农业生产企业节约成本,还为我国对农药风险管理提供重要的参考依据。

随着材料学的不断兴起,纳米材料做为消费品应用到生活的方方面面。其中,金属纳米材料被广泛应用于生物、医药和物化领域,所以人们不断重视纳米材料的安全性及如何大规模安全使用。据文献报道[30],当金属纳米材料作用于细胞、动物、细菌不同生物体时,通过选用不同的定量参数(包括细胞半数致死浓度、细胞半数抑制浓度、小鼠的半数致死量)构建QSAR模型,可以预测纳米材料的安全性。

4 总结与展望定量构效关系(QSAR)模型从2D发展到6D,优化了化合物和配体之间的立体结构,减少了由于结构无法准确用数学模型描述而出现的活性效应的误判。研究人员在建模时通过拟定合适的样品量、选择恰当的描述符以及内部、外部验证以增加QSAR模型的准确度和可信度。QSAR模型在毒理学评估方面广泛应用并获得认可,它不仅可以预测未知物质的毒性,还可对已上市药品相关杂质进行毒性研究,可对药品杂质毒性进行初筛和预判,为药品的质量研究和控制提供一种便捷的方式。虽然动物实验中产生的毒性效应是否直接转移为对人体影响一直是个备受争议的话题,但是QSAR模型模拟药物在动物体内毒性作用的应用为科研人员提供一种参考,符合动物伦理学并能够切实减轻科研人员的实验负担。如今,各种组织机构和公司开发的免费与计费QSAR软件及数据库层出不穷,欧洲化学品管理局还对有关QSAR模型的报告格式和预测报告格式[31]提供了参考模板,可见,QSAR模型在药品、食品及各个领域的毒性预测都起着举足轻重的作用。虽然QSAR模型在单一化合物毒性效应及机制研究方面已经取得了极大的成效,但有关混合物的联合毒性评估方式的文献报道仍然较少,可预测的联合毒性机制较为单一。另外,由于某些化合物以特定的作用方式作用在特定的器官,QSAR模型对特定器官与不同毒理作用方式的预测尚未完善,这些仍将是今后需考虑和解决的问题。

| [1] |

赵亚玲, 黄方. QSAR方法的研究进展及其应用[J]. 毒理学杂志, 2017, 31(3): 233. |

| [2] |

Hopfinger AJ. A QSAR Investigation of Dihydrofolate Reductase Inhibition by Baker Trizaines Based upon Molecular Shape Analysis[J]. Journal of the American Chemical Society, 1980, 102(24): 7196. DOI:10.1021/ja00544a005 |

| [3] |

孟繁浩, 孙也之, 李佐静, 等. 定量构效关系在化合物毒性研究中的应用进展[J]. 化学与生物工程, 2007, 24(6): 5. DOI:10.3969/j.issn.1672-5425.2007.06.002 |

| [4] |

Ravi M, Hopfinger AJ, Hormann RE, et al. 4D-QSAR Analysis of A Set of Ecdysteroids and A Comparison to CoMFA Modeling[J]. Journal of Chemical Information and Computer Sciences, 2001, 41(6): 1587. DOI:10.1021/ci010076u |

| [5] |

Vendani A, Dobler M. 5D-QSAR:The Key for Simulating Induced Fit[J]. Journal of Medicinal Chemistry, 2002, 45(11): 2139. DOI:10.1021/jm011005p |

| [6] |

Vedani A, Dobler M, Lill MA. Combining Protein Modeling and 6D-QSAR.Simulating the Binding of Structurally Diverse Ligands to the Estrogen Receptor[J]. Journal of Medicinal Chemistry, 2005, 48(11): 3700. DOI:10.1021/jm050185q |

| [7] |

Maran U, Slid S. QSAR Modeling of Genotoxicity on Non-congeneric Sets of Organic Compounds[J]. Artificial Intelligence Methods and Tools for Systems Biology, 2003, 20: 13. |

| [8] |

Wold S. Validation of QSAR'S[J]. Quant Struct-Act Relat, 1991, 10(3): 191. DOI:10.1002/qsar.19910100302 |

| [9] |

覃礼堂, 刘树深, 肖乾芬, 等. QSAR模型内部和外部验证方法综述[J]. 环境化学, 2013, 32(7): 1205. |

| [10] |

Cronin MT D, Andrew P Worth. (Q) SARs for Predicting Effects Relating to Reproductive Toxicity[J]. QSAR & Combinatorial Science, 2008, 27(1): 91. DOI:10.1002/chin.200826274 |

| [11] |

Cros AFA, Ph.D. Thesis[D]. French: University of Strasbourg, 1863.

|

| [12] |

VrartaAR HJM, LrruwEN CJV, HraMENS JLP. Classifying Environmental Pollutants 1:Structure-Activity Relationships for Prediction of Aquatic Toxicity[J]. Chemosphere, 1992, 25(4): 471. DOI:10.1016/0045-6535(92)90280-5 |

| [13] |

Novič M, Vračko M. QSAR Models for Reproductive Toxicity and Endocrine Disruption Activity[J]. Molecules, 2010, 15(3): 1987. DOI:10.3390/molecules15031987 |

| [14] |

Wedebye EB, Dybdahl M, Nikolov NG, et al. QSAR Screening of 70, 983 REACH Substances for Genotoxic Carcinogenicity, Mutagenicity and Developmental Toxicity in the ChemScreen Project[J]. Reproductive Toxicology, 2005, 55: 64. DOI:10.1016/j.reprotox.2015.03.002 |

| [15] |

Klüver N, Vogs C, Altenburger R, et al. Development of a General Baseline Toxicity QSAR Model for the Fishembryo Acute Toxicity Test[J]. Chemosphere, 2016, 164: 164. DOI:10.1016/j.chemosphere.2016.08.079 |

| [16] |

Cappelli CI, Cassano A, Golbamaki A, et al. Assessment of in Silico Models for Acute Aquatic Toxicity towards Fish Under REACH Regulation[J]. SAR QSAR Environ Res, 2015, 26(12): 977. DOI:10.1080/1062936X.2015.1104519 |

| [17] |

Valencia A, Prous J, Mora O, et al. A Novel QSAR Model of Salmonella Mutagenicity and Its Application in the Safety Assessment of Drug Impurities[J]. Toxicology and Applied Pharmacology, 2013, 273(3): 427. DOI:10.1016/j.taap.2013.09.015 |

| [18] |

Sutter A, Amberg A, Boyer S, et al. Use of in Silico Systems and Expert Knowledge for Structure-based Assessment of Potentially Mutagenic Impurities[J]. Regul Toxicol Pharmacol, 2013, 67(1): 39. DOI:10.1016/j.yrtph.2013.05.001 |

| [19] |

Kruhlak NS, Contrera JF, Benz RD, et al. Progress in QSAR Toxicity Screening of Pharmaceutical Impurities and Other FDA Regulated Products[J]. Advanced Drug Delivery Reviews, 2007, 59(1): 43. |

| [20] |

Ashby J, Tennant RW. Definitive Relationships Among Chemical Structure, Carcinogenicity and Mutagenicity for 301 Chemicals Tested by the U.S. NTP (National Toxicology Program)[J]. Mutation Research/Reviews in Genetic Toxicology, 1991, 257(3): 229. DOI:10.1016/0165-1110(91)90003-E |

| [21] |

Contrera JF. Validation of Toxtree and SciQSAR in Silico Predictive Software Using a Publicly Available Benchmark Mutagenicity Database and Their Applicability for the Qualification of Impurities in Pharmaceuticals[J]. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 2013, 67(2): 285. DOI:10.1016/j.yrtph.2013.08.008 |

| [22] |

Qian J, Han Y, Li J, et al. Toxic Effect Prediction of Cefatirizine Amidine Sodium and Its Impurities by Structure-toxicity Relationship of Cephalosporins[J]. Toxicology in Vitro, 2018, 46: 137. DOI:10.1016/j.tiv.2017.09.021 |

| [23] |

Han Y, Chen B, Zhang J, et al. Cardiac Safety Evaluation in Zebra Fish and in Silico ADME Prediction of Cephalosporins with an Aminothiazoyl Ring at the C-7 Position[J]. Toxicol Appl Pharmacol, 2018, 347: 33. DOI:10.1016/j.taap.2018.03.022 |

| [24] |

Valerio LG, Jr, Cross KP. Characterization and Validation of An in Silico Toxicology Model to Predict the Mutagenic Potential of Drug Impurities[J]. Toxicology and Applied Pharmacology, 2012, 260(3): 209. DOI:10.1016/j.taap.2012.03.001 |

| [25] |

Valerio LG Jr, Arvidson KB, Busta E, et al. Testing Computational Toxicology Models with Phytochemicals[J]. Mol Nutr Food Res, 2010, 54(2): 186. DOI:10.1002/mnfr.200900259 |

| [26] |

李雅秋, 王旗.构建用于预测中药化学成分心脏毒性的定量构效关系模型[N].北京大学学报(医学版), 2017-6-49(3).

|

| [27] |

Damayanti S, Permana J, Tjahjono DH. The Use of Computational Chemistry to Predict Toxicity of Antioxidants Food Additives and Its Metabolites as a Reference for Food Safety Regulation[J]. Der Pharma Chemica, 2015, 7(9): 174. |

| [28] |

冯荣楷, 唐海谊, 周志敏. 美白酪氨酸酶和腺苷酸环化酶抑制剂的计算机毒性研究[J]. 计算机与应用化学, 2012, 29(10): 1231. DOI:10.3969/j.issn.1001-4160.2012.10.018 |

| [29] |

MO LY, QIN RQ, QIN LT, et al. Study on the Quantitative Relationship Between the Structure and Toxicity of Organophosphorus Pesticide[J]. Chinese J Struct Chem, 2015, 34(10): 1473. |

| [30] |

应佳丽, 张婷, 唐萌. 量化构效关系研究方法及其在金属纳米材料毒性研究中的应用进展[J]. 中国药理学与毒理学杂志, 2014, 28(6): 947. DOI:10.3867/j.issn.1000-3002.2014.06.019 |

| [31] |

Toropov A A, Toropova A P, Raska I Jr, et al. Comprehension of Drug Toxicity:Software and Databases[J]. Comput Biol Med, 2014, 45(2): 20. DOI:10.1016/j.compbiomed.2013.11.013 |

2019, Vol. 33

2019, Vol. 33