从2011年起,我国卫生部陆续出台了《电子病历系统基本规范》《电子病历应用水平分级》等相关规定[1]。电子病历是医院临床信息系统发展的结果,核心是保障医疗安全和医疗质量。其中,对医疗信息实现闭环管理是电子病历建设的重要内容,起着关键性作用。所谓闭环,体现了做事有始有终、环环相扣、无缝连接的特点。电子病历中的闭环,强调通过技术手段让闭环自动实现,是一个管理概念。

在电子病历应用水平分级标准中,一个医院可以独立达到的最高等级是六级,叫做电子病历六级系统,简称六级病历。六级病历的核心内容包括医、药、护、技全流程数据闭环管理,建设全院跨部门的知识库,为高级医疗决策提供强有力的数据支持。医院在推进信息化六级电子病历建设进程中,以住院电子病历为基础,以患者诊疗信息为主线,集成医嘱、医技检查、检验、护理记录、抗菌药物控制审批、药物知识库等信息,以电子病历为载体实现临床信息整合[2]。可以把具体工作,例如药品管理、检验系统、输血系统,甚至医院的质量、人事管理等设计为闭环系统。通过闭环管理进行灵敏、正确的信息反馈并做出相应变革,及时解决问题,决策、控制、反馈,再决策、再控制、再反馈....从而在循环积累中不断提高管理水平。电子病历六级系统可以提供实时在线数据核查与管理功能,在药品闭环方面每个重要节点实现数据管理,做到流程控制。特别是对于高警示药品来说,通过建立临床数据中心,可以快速全面地了解高警示药品的调配发放、护士接收及执行用药甚至用药巡视和不良反应发生情况,通过对重要节点进行警示、提醒、建议并及时反馈,可以最大限度地降低高警示药品的用药风险。

我院从2016年初开始进行六级化电子病历的分步建设工作,我们把医疗安全放在首位,首批电子病历信息建设就包括高警示药品的信息化管理。即以电子病历为载体,实现高警示药品使用全过程的信息整合,将涉及高警示药品的每个重要医疗活动节点如医嘱开具、执行、审方、发药、配送、使用等都在后台中有痕迹记录,形成了一个完整的链式闭环,以便及时发现问题、整改问题,达到持续改进的目的。

高警示药品原称“高危药品”。研究发现,大多数致死或严重伤害的药品差错是由少数特定药物引起的[3],将这些若使用不当会对患者造成严重伤害或死亡的药物称为“高危药品”。中国药学会医院药学专业委员会用药安全项目组2012年推出了《高危药品分级管理策略及推荐目录》,开始重视高危药品的使用管理,并将其列为患者安全的目标之一。高危药品主要包括:静脉给药的茶碱类、抗心律失常药、高浓度电解质以及抗凝药物、胰岛素系列和对人体危害大的抗肿瘤药物等。基于遵从英文原文语义、切合管理文化以及方便对患者进行用药交代、避免歧义等多方面的考虑,2015年中国医学会医院药学专业委员会将我国已沿用多年的“高危药品”更名为“高警示药品”。目前,利用计算机软件对高警示药品进行信息化管理的做法尚不普及[4]。本文重点介绍了我院开展流程优化,实现高警示药品的闭环管理,以及阐述其应用效果。

1 目标 1.1 总体目标以患者为中心、以临床为核心、以高警示药品安全用药为主线,兼顾电子病历应用水平六级目标,即全流程数据闭环管理,加强高警示药品全院跨部门知识库建设以满足医院精细化管理要求,实现临床医疗标准化、规范化。

1.2 具体目标在医院临床信息化建设总体目标基础上,拓展电子病历应用广度,建设患者安全信息保障体系,达到以下3个层级:第一级是加强高警示药品管理,实现使用高警示药品患者信息全程追踪、全程追溯;第二级是实现在整个闭环中的每个关键点上对高警示药品进行警示,避免发生所有可能的差错;第三级是通过医疗闭环数据采集,判断整个医疗行为是否规范、医疗质量是否改善,保证医疗干预时机更精确、协同操作更及时[4]。

2 方法药品闭环涉及环节众多,从购买、储存、开药、审方、护士站的储存处理、护士给药到最后检查药品疗效等,这个过程是一个大的药品闭环,需要记录所有信息,结构化存储数据,在每个重要医疗活动节点上都有相关记录并实现可追溯。具体内容可以概括为5个环节,包括:基础工作(药品管理)、医嘱开具与处理、药师审方调配发药、护士执行给药使用、质控统计(注:药品疗效的检查及超适应证给药目前无法通过系统完成,由临床药师通过查阅病历人工判断,再由临床药师工作平台记录)。

2.1 基础工作成立高警示药品管理领导小组和查核小组,制定高警示药品管理制度,规范高警示药品目录,实行高警示药品定位分区存储并粘贴醒目的警示标识,加强基础信息化建设(包括患者电子腕带以及条码标签的应用、移动护理等移动互联技术应用等)。

参考美国医疗安全协会(ISMP)列于前5位的高危药品目录,结合国情,确定我院高警示药品目录为5大类(胰岛素类、高浓度电解质、骨骼肌松弛药、静脉用抗凝药、细胞毒性药物)共58个品种,在药品字典属性中对药品进行分类维护,进行特殊标注,药品名称后加注“▲”标志。

加强知识库建设,关注高警示药品的规则管理。在静态知识库基础上,结合大医通合理用药审查软件,重点建设我院的动态知识库。依据药品说明书、《新编药物学》、《国家处方集》等要求维护知识库,内容包括用法用量、禁忌、储存方式以及部分药品配置时间距给药时间的间隔要求等;设立过滤规则,从给药剂量、给药途径、药物相互作用等方面设置条件,并关联检验、诊断数据,过滤医师在开具医嘱和药师审核医嘱时出现的错误并给予提醒,避免造成严重后果。设置的条件可进行增加、修改、删除等操作。如10%氯化钾注射液的给药途径维护为禁止静脉注入,给药剂量在500 mL的溶媒中不能大于15 mL。

2.2 医嘱开具与处理闭环要求在医嘱生命周期内的各个执行环节上进行监控与信息反馈。通过跟踪医嘱执行过程,及时获得相关信息[5],显著提高了医嘱执行的及时性、准确性,降低了医疗差错。医嘱记录实现数字化、结构化,减少了个性化操作导致的录入错误。

医师在利用电脑HIS系统开具高警示药品医嘱时,工作界面会自动弹幕提示该药为高警示药品,并一同提示该药的注意要点。

六级电子病历建设强化了处方(医嘱)审查,对于每张处方医嘱,通过计算机系统提前设立的知识库过滤规则进行自动审核并给出提示。审核结果以绿灯、黄灯、红灯显示。绿灯代表未提示相关用药问题;黄灯代表慎用或有一定危害或尚不明确,需要适度关注;红灯代表绝对禁忌、不推荐使用或危害严重,需高度关注。一般医嘱我们设置为红灯以下的警示,只提醒不禁止;但对于有特殊标识的高警示药品医嘱,黄灯警示即开始拦截,需要医生对医嘱再次确认;红灯警示则绝对禁止。

2.3 药师审方与发药高警示药品的信息化警示贯穿诊疗全过程。药师审方时,高警示药品医嘱有明显的警示信息,通过360视图可以查阅静态知识库,根据检验结果提示的肝肾功能、电解质水平等情况计算合适的给药剂量;动态知识库提示达到黄灯以上警示的处方医嘱,需要与药师确认后方可开具,有效提高了用药的安全性。

药师接收、审方时间节点后台有记录,配置时间、发放时间扫码记录,有效规范了药师工作,保证将药品及时准确地发放至患者。发放高警示药品时,扫码程序需双人确定核对,并使用高警示药品专用袋。门诊患者需要直接发给病人时,高警示药品发药单有单独标识,提醒药师必须做用药交待与指导;病区领用时,领用人扫码签收,高警示药品同样设置需再次确认环节,以保证双人签收的可执行性。

2.4 护士执行使用电子腕带以及条码标签的应用,解决了患者身份验证和医嘱执行过程中的校验问题。移动护理、无线查房等移动互联技术的应用,解决了医嘱闭环中临床信息的共享与医护协同沟通[6]。护理人员接收高警示药品时,如药品的存储方式、药品配置与使用的时间间隔等有特殊要求的,护士移动工作站系统会在字面提示的基础上加以声音提示,护士确认后方可继续执行;执行医嘱过程中扫描患者的腕带,进行护士、患者、用药三者匹配,确保正确的患者、正确药品、正确的给药时间和频次、正确的剂量、正确的用法,同时准确记录给药执行人。后台形成各种护理文档,实现护理过程的质量控制,生成护理评价报告[7-8]。执行高警示药品医嘱时,系统限制双人扫码后方可执行下一步;闭环管理要求护理人员在患者使用高警示药品过程中必须巡视,记录患者的用药反应,及时获得药品不良事件信息。发现高警示药品不良反应,应第一时间通知医师和药师,减少事故损害,系统对上报时间进行控制。用药巡视结束需在患者床头完成执行确认,系统自动集成给药记录信息。先进的信息化技术大大提高了护理工作的效率,减轻了护士负担,也为患者提供了准确、安全、便捷的优质护理服务[9]。

2.5 质控统计此模块包括药品日清日结、库存、消耗统计以及处方(医嘱)按科室、警示类型、时间段,以及护理人员未完全执行医嘱等内容的统计。日清日结统计功能主要是针对高警示药品、麻醉药品和贵重药品,方便核对和交接。不合理处方医嘱按黄、红灯警示分类统计;红色不合理医嘱按药师确认通过与否分类统计;不良事件按科室、药品、不良反应名称、超时未报等项目分类统计。对统计数据有选择地性作为知识库的更新内容。

3 效果通过利用医院六级电子病历信息化改造平台,我院的高警示药品管理工作由原来的经验管理向科学精细化管理发展,取得了较好效果:

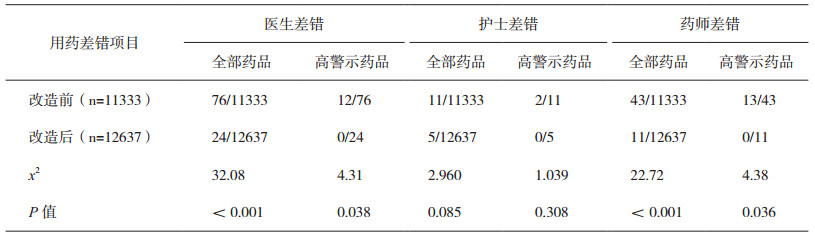

1)全过程的信息提醒和条码扫码制度,大大减少了用药差错。2015年二季度(改造前)与2016年二季度(改造后)全部出院患者处方(医嘱)发生的用药差错对比见表 1。

|

|

表 1 改造前后用药差错发生情况统计 |

从表 1可以看出,改造前与改造后,医生差错、药师差错的P值<0.001,证明差异有统计学意义,通过系统改造可以显著降低差错的发生率;涉及高警示药品的用药差错P值<0.05,有统计学差异。护士差错P值为0.085,即>0.05,说明改造前护理工作严格遵守查对制度,差错的发生率本身就较低,所以系统改造后差异没有统计学意义。

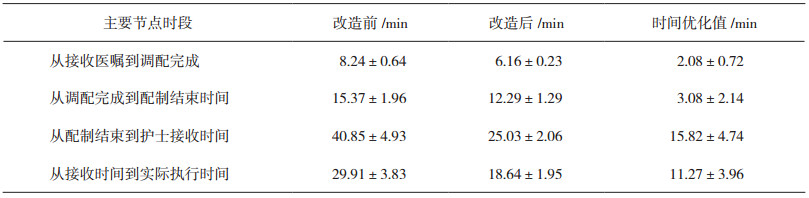

2)通过对主要环节节点进行记录,规范了工作流程,大大缩短了各流程的时间,使病人及时用药,特别是对从配置到用药有严格时间要求的药品意义重大。我们分别记录2015年6月30日(改造前)和2016年6月30日(改造后)住院病人使用高警示药品医嘱执行各主要节点的用时时间,改造前为544条医嘱,改造后609条医嘱,统计平均用时,计算标准差及时间优化值,表明医疗质量明显改善。具体情况见表 2。

|

|

表 2 改造前后高警示药品闭环关键节点平均用时统计 |

1)研究表明[10],50%以上的医疗差错是由医疗流程引起的,这些医疗差错是可以通过优化医疗流程、加强环节控制、促进信息共享等方式预防的,而临床信息系统是预防差错的有效手段。电子医嘱的闭环管理,实质是利用信息化手段记录医嘱处理全流程,保证形成患者的安全信息体系,真正做到医疗质量的实时监控,有效地规范医护人员的行为,及时纠正一些遗漏和差错。

用药差错指的是合格药品在临床使用全过程中出现的、任何可以防范的用药不当[11]。它可以发生在药品使用管理流程的任何阶段,包括开具处方、转录处方、药物调配以及给药过程等环节[12]。根据合理用药国际网络(INRUD)中国中心组临床安全用药组发布的《2014中国用药错误管理专家共识》 [13]确定的14种用药差错类型,分析得出我院系统改造前医师医嘱差错所占的比例最高,集中发生在药物品种、剂型、用法用量、配伍禁忌等方面。药师发生的差错其次,多发生在药名相似、包装相似;不同规格、剂型;数量、漏发等方面。护士发生的差错主要表现在途径差错方面,用药途径不是处方规定的途径或是途径正确而部位错误,如滴眼液应滴左眼误滴右眼;还有剂型差错、给药时间差错等。

医师产生差错的主要原因:很难掌握所有药品特别是非本专科药品的信息;对特殊人群用药、慢性病多种用药相互作用等专业知识掌握不足;很多药品名称相似也易引起医师处方错误。药师产生差错的主要原因:凭经验调配药品;有些药师的药学知识基础薄弱,照单发药不会发现医嘱差错;未严格执行“四查十对”和双人复核;一品多规、药名相似、包装相似混淆产生错误。护士产生差错的主要原因:缺乏药学基础知识;未严格遵守“三查七对”流程;医、药、护沟通不足。最后,工作环境影响(照明不够、嘈杂、值班人少、工作量大)也是一个不容忽视的问题。

经过一系列信息系统改造,结合药房现代化管理,药品重新有序、分类摆放,充分利用药品静态、动态知识库加强医生医嘱合理用药信息化校验和药师审方工作平台的全面开展,全院用药差错率大大下降。改造前与改造后,医生差错率、药师差错率改善有统计学意义。特别是六级电子病历闭环针对高警示药品管理采取了多项举措:利用药品字典维护特殊标识、药品专区存放、知识库重点维护高警示药品合理用药规则、利用信息化全面审核医嘱、高警示药品从调配到使用双人核对、双人扫码、加强巡视并将以上工作节点全部记录于闭环系统中,环环相扣,任一步骤不仔细核对均无法完成下一步工作,从而将高风险药品的用药差错发生率降为“0”。

参照美国国家用药错误通报及预防协调审议委员(NCCMERP)的分级标准[14],改造后的2016年二季度我院全部出院患者用药情况统计:A级(错误隐患)25例,占62.5%;B级(发生错误但未发给患者,或已发给患者但患者未使用)12例,占30.0%;C级3例(患者已使用,但未造成伤害),占7.5%;未发现D ~ I级的严重型用药错误。

利用电子病历后台统计功能统计出信息化改造后(2016年第二季度)全部用药差错主要集中在医嘱给药环节,其中给药频次和用量差错共17例,占40%以上;溶媒、剂型和配伍差错各1例。药师错发药2例、漏发药3例;护士给药时间错误2例、给药遗漏2例。以上用药差错均导致患者360视图中用药闭环无法完成。临床药师审核医嘱发现医师医嘱药物适应证错误4例;药房统计药师多发药6例;根据不良事件上报统计护士给药途径错误1例。

综上所述,系统改造后本院用药差错明显下降,仅为差错隐患或未用于患者的占92.5%,未发生影响重大的差错,涉及高风险药品的用药无差错发生。证实电子病历信息化对安全用药意义明显;极少数差错是不能利用信息化筛查的,提示需要进一步加大处方审核力度及查对制度。

2)通过电子病历高警示药品闭环管理,医疗质量大大改善,处方合理率上升、用药差错明显减少、病人能够及时用药,将潜在的、可能导致严重后果的用药差错消灭在萌芽状态,并能促进药师参与临床,提升临床药学服务水平。系统还可以对存在特殊注意事项的高警示药品(如冷藏避光、给药速度等)加以提醒,并记录用药巡视情况,这也是保障用药安全的重要措施。

通过统计模块,便于了解高警示药品的库存数量、使用情况、不良事件发生率,并加强不合理医嘱的处方质控,完善了自定义知识库的内容。提高了医院对病人完整医疗信息的获取和处理能力,达到事前管理和实时监控的目的。医院六级电子病历闭环管理标志着管理模式进一步提升,即从传统的末端、事后管理,走向过程管理并最终实现由以往的粗放式管理转向精细化管理。对规范医疗行为、提高医疗效率、保障医疗安全发挥了非常重要的意义[15]。

下一步,我院计划扩展高警示药品目录,参照《我国高警示药品推荐目录2015版》品种,实现对全部高警示药品进行干预,更大程度上保障医疗安全。另外,目前的系统对判断有无适应证用药尚缺乏有力支持;是否可以通过病程记录、患者体征、实验室检查、影像学资料等电子病历内容提取关键字段,从而智能分析给药疗效,这应该是电子病历建设未来考虑的问题。

| [1] |

卫生部. 卫医政发[2010] 114号电子病历系统功能规范(试行)[S]. 2010.

|

| [2] |

张国荣, 钟初雷, 黎海源. 电子病历系统的建立及临床信息整合[J]. 中华医院管理杂志, 2005, 21(12): 835-837. DOI:10.3760/j.issn:1000-6672.2005.12.016 |

| [3] |

何忠芳, 陈志雄. 高危药品计算机辅助医嘱系统的设计和开发[J]. 中国现代应用药学, 2012, 29(11): 1058-1060. |

| [4] |

郑西川, 孙宇, 郝安琪, 等. 新一代临床护理信息系统建设与应用实践[J]. 中国医院杂志, 2015, 19(3): 64-66. |

| [5] |

曹晓均, 杨秀峰. 基于JCI标准的医院信息系统建设[J]. 医学信息学杂志, 2013, 6(34): 28-31. |

| [6] |

郑西川, 孙宇, 郝安琪, 等. 基于标准化信息集成的新一代移动护理系统技术实现与应用分析[J]. 中国卫生信息管理杂志, 2015, 12(1): 83-88. |

| [7] |

胡彬, 马俊, 许燕玲, 等. 面向临床路径应用的护理决策信息系统应用实践[J]. 医疗卫生装备, 2013, 34(6): 44-46. |

| [8] |

胡彬, 郑西川, 孙宇, 等. 支持临床决策的电子护理记录架构设计[J]. 中国数字医学, 2013, 8(5): 31-33. |

| [9] |

郭航远, 任秋凤. 应用信息化手段提升护理服务质量[J]. 医院管理论坛, 2013, 30(5): 56-57. |

| [10] |

程艳敏, 刘岩, 刘亚民. 医疗风险预警和防控机制的研究进展[J]. 中华医院管理杂志, 2007, 23(4): 265-267. |

| [11] |

卫生部, 国家中医药管理局, 总后勤部卫生部. 卫医政发[2011] 11号关于印发《医疗机构药事管理规定》的通知[S]. 2011.

|

| [12] |

National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention. About medication errors. 2011[EB/OL]. [2017-03-20]. http://www.nccmerp.org/aboutMedErrors.html.

|

| [13] |

合理用药国际网络(INRUD)中国中心组临床安全用药组, 中国药理学会药源性疾病学专业委员会, 中国药学会医院药学专业委员会, 等. 中国用药错误管理专家共识[J]. 药物不良反应杂志, 2014, 16(6): 321-326. |

| [14] |

National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention. NCCM ERP Index for Categorizing Medication Errors. [EB/OL]. (2001-02-20)[2017-03-20]. http://www.nccmerp.Org/pdf/indexColor2001-06-12.pdf.

|

| [15] |

郑西川, 孙宇, 陈霆, 等. 面向医嘱闭环管理的临床信息系统建设与效果分析[J]. 医学信息学杂志, 2015, 36(10): 30-33. DOI:10.3969/j.issn.1673-6036.2015.10.006 |

2018, Vol. 32

2018, Vol. 32